環保署法規開後門 危害農地! 焚化底渣加點水泥粉 竟可填農地? 農委會裝瞎?彰化環保局依惡法許可?

【環保團體聯合新聞稿】

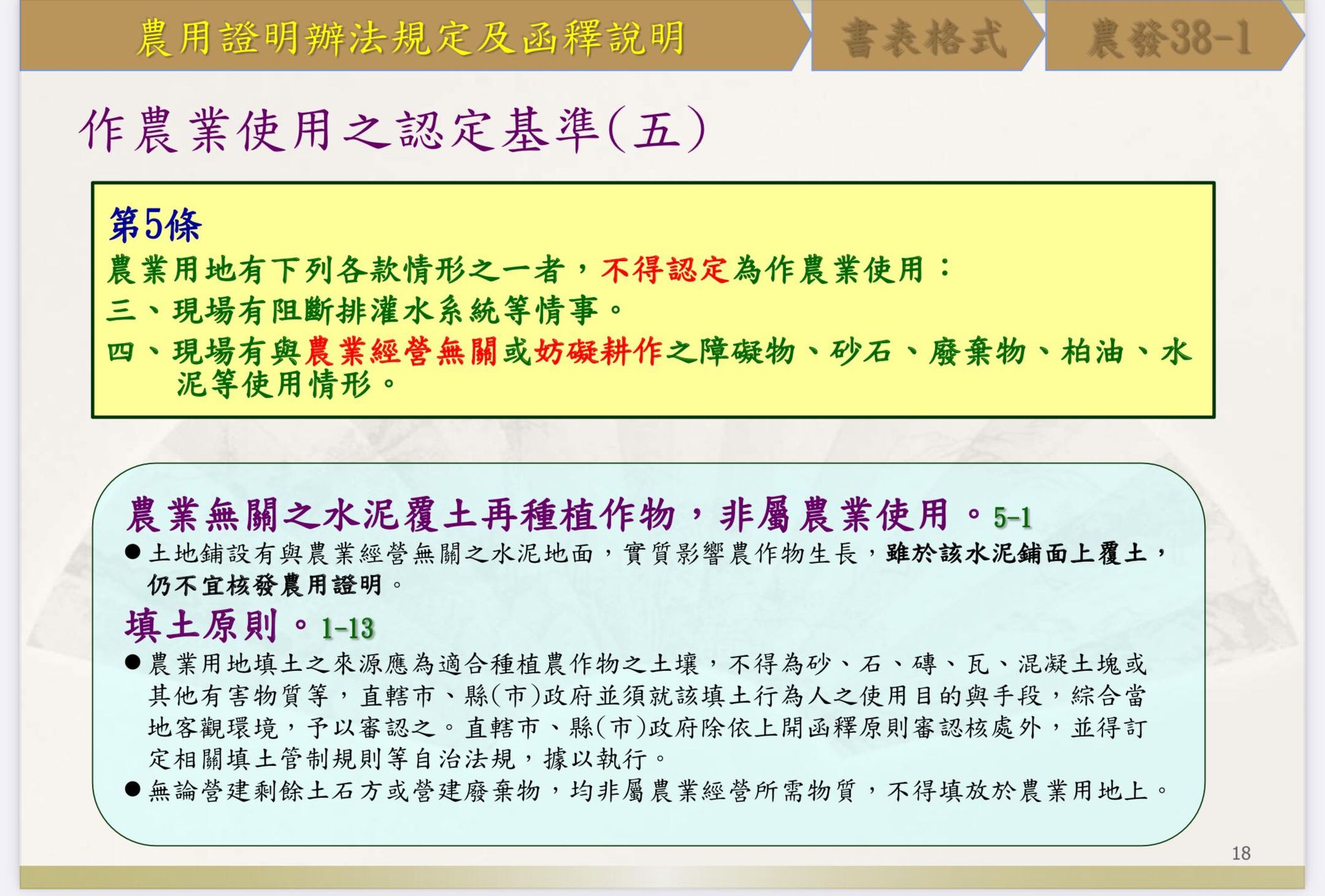

農委會基於農地農用原則要求農地只能回填適合種植農作物之土壤。

彰化縣環境保護聯盟發現芳苑農地大量填埋焚化爐底渣,明顯違反農地農用原則,偕同時代力量立法委員陳椒華、彰化縣議員吳韋達和看守台灣協會一起揭露環保署為去化焚化爐底渣,再利用法規大開後門,讓原本限制不可用於農地等地點的再生粒料,可於添加少許水泥後進入農地,罔顧農地限回填可耕作土壤的農地農用原則!環團、立委和議員一致痛批環保署帶頭危害農地,強調反對焚化爐底渣以任何形式進到農地,要求儘速修正刪除不當條文、要求彰化縣環保局撤銷不當許可及清除底渣,也要求農委會要將農地「只准回填適合農作物種植之土壤」的函釋入法,並制定罰則,不能一再只用函釋這麼弱的方式,讓其他部會和縣市政府莫名其妙的法規,凌駕於農地安全之上。