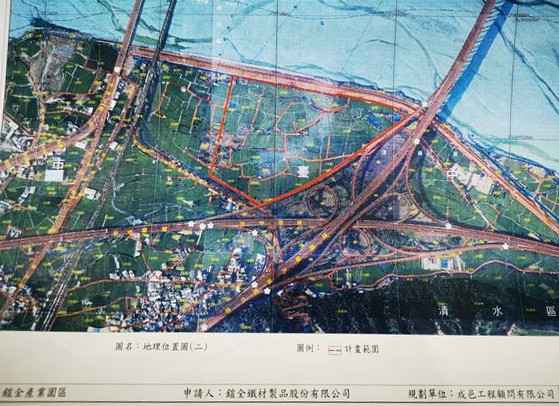

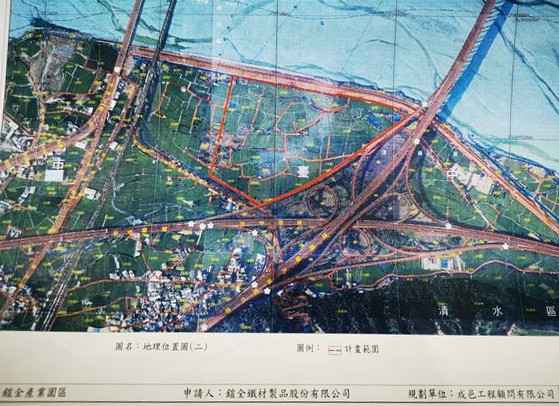

國產署慘遭產創條例霸凌?! 只能讓售國有地?

私人公司可以直接圈選國有地劃設產業創新園區,只要依照《產業創新條例》申設,通過環評與土地變更審查程序,國有財產署就必須讓售?只要程序過關,就可以讓國有地合法流入私人口袋,不用有公共利益、公平正義考量??在經濟部《產業創新條例》43條文義不清且國有財產署可能誤解(或假誤解之名)並疏忽自己職守下,大片國有地正透過這樣的管道流入私庫,如此不僅將敗光國產,並將成為財團炒地皮助力,讓國民痛苦指數升高,同時戕害《國土計畫法》立法目標。

私人公司可以直接圈選國有地劃設產業創新園區,只要依照《產業創新條例》申設,通過環評與土地變更審查程序,國有財產署就必須讓售?只要程序過關,就可以讓國有地合法流入私人口袋,不用有公共利益、公平正義考量??在經濟部《產業創新條例》43條文義不清且國有財產署可能誤解(或假誤解之名)並疏忽自己職守下,大片國有地正透過這樣的管道流入私庫,如此不僅將敗光國產,並將成為財團炒地皮助力,讓國民痛苦指數升高,同時戕害《國土計畫法》立法目標。

台灣很多的事業廢棄物假再利用之名,卻沒被妥善的製造成安全的產品。例如事業廢棄物最常見的再利用用途是混凝土粒料、填地材料、低強度混凝土、低密度再生透水混凝土。但在很多的環境現場,卻發現事業廢棄物是直接埋入魚塭與農地中。環保署公佈近5年透過檢、警、環合作查出969場法棄置,而完成清除者只71場,佔8%。檢、警、環未查獲的非法棄置場址數量更多,更凸顯整個台灣事業廢棄失控嚴重,進入嚴重的惡性循環。

農委會規定,「農業用地與農業設施填土之來源應為適合種植農作物之土壤,不得為砂、石、磚、瓦、混凝土塊、營建剩餘土石方、爐碴或其他有害物質等」。但當事業廢棄物入侵農漁業區域時,環保署與環保局卻一直採用包庇手法,為汙染者護航,導致居民與政府衝突不斷。例如:

2017年台東把自高雄回運的底渣,回填到太平溪出海口的綠地

高雄市之前幫台東縣燒垃圾,並要求回運底渣,依據上月(3月29日)媒體報導1,還有兩萬噸尚未回運。高雄市長陳其邁於是請台東先把底渣運回,再來協商,意指台東若不把這些底渣運回,也就別想把垃圾送到高雄燒。陳市長並表示高雄市空氣品質不佳,希望逐年降低垃圾焚化量,包括外縣市垃圾代燒量。表面看來,陳市長不虧職守,穩穩守住高雄利益,但仔細一想,擁有最多焚化處理量能的北高兩市都要求那些仰賴其代燒垃圾的外縣市必須回運12倍底渣的作法,其實是最不公平正義的遊戲規則,同時也失去了政治高度,迫使各縣市必須各自為政,無法合作一起解決環境問題。

企業社會責任(Corporate Social Responsibility;CSR)是許多大公司常常掛在口頭上的詞彙,係指企業營運應負其於環境(Environment)、社會(Social)及治理(Governance)之責任,亦即企業除了追求股東(stockholders)最大利益外,還必須同時兼顧到其他利害關係人(stakeholders)的權益,包括員工、消費者、供應商、社區與環境等。

據媒體報導,環保署與新竹縣檢警單位於去年(2019年)11月接到民眾檢舉,發現有不肖砂石場業者於油羅溪行水區內堆置及回填大量廢棄物,包括廢木板、廢塑膠、廢管材,以及廢玻璃纖維樹脂粉,甚至發現有害的事業廢棄物「銅玻纖維污泥」,經過檢警多月追查,已將砂石場負責人移送法辦。這案子不禁讓人聯想到屏東的鍇霖案,類似的手法與廢棄物,卻有截然不同的命運,難道一國兩制嗎?1