被垃圾焚化扭曲的再生能源政策與循環經濟口號:你知道高漲的電力成本中竟有部份會用來補貼會破壞資源同時排放有毒物質的垃圾焚化發電嗎?

近年來氣候危機已成為全球各國不得不面對的問題,因此包括2050淨零排放以及可做為減碳的循環經濟等口號被喊得震天價響;然而某些政府與企業骨子裡還是以經濟為優先,環保只是擦屁股的角色,因此提出來的對策,不僅有違淨零碳排目標,更有違環境永續願景;而早已被商業治國的我國,就是其中之一。

近年來氣候危機已成為全球各國不得不面對的問題,因此包括2050淨零排放以及可做為減碳的循環經濟等口號被喊得震天價響;然而某些政府與企業骨子裡還是以經濟為優先,環保只是擦屁股的角色,因此提出來的對策,不僅有違淨零碳排目標,更有違環境永續願景;而早已被商業治國的我國,就是其中之一。

【導讀】能源轉型是方法,不是目標!能源轉型是方法,不是目標!能源轉型是方法,不是目標!

重要的話要說三次。我國政府從2016年小英總統上任以來,更加積極地推動能源轉型政策,包括核能電廠的除役、減少燃煤發電、加速再生能源的開發及應用普及率。目前為止的成果雖說離2025年的目標還有一段不小的差距,但我們樂見政府推動能源轉型及提高再生能源發電佔比的決心,似乎依然不減。只是,人類是很容易忘記初衷的動物,計畫一旦出現障礙,我們就會為了繞過障礙、行走偏道,各位讀者,我們為何要能源轉型?

2020年,政府非常阿沙力的喊出「兩年內,也就是2022年2月前,全國高中以下學校的教室都要裝設冷氣,達到『班班有冷氣』的目標」,於是教育部開始推動「公立高級中學以下學校電力系統改善暨冷氣裝設計畫」,計畫如火如荼的展開。

我十四歲,我覺得環保很重要,所以我在家不會開冷氣,但是我發現台鐵車廂的冷氣溫度太低。

五月四日上午十點和十二點,我坐火車來回台北和樹林。台鐵區間車的車廂裡開著冷氣,我看到車廂有溫溼度計,上面顯示的溫度是二十三、二十四度。我又看了另外兩個車廂的溫溼度計,也是差不多的溫度。我剛好有帶照相機,就把溫度拍下來。那天室外溫度應該有三十度。我回家上網查了資料,發現台鐵車廂溫度太低。

五月二十五日上午九點半和十二點,我又坐火車來回台北和樹林。去的時候坐莒光號,回來坐區間車。莒光號也有顯示溫度,是二十二、二十三度。區間車也還是二十三、二十四度。

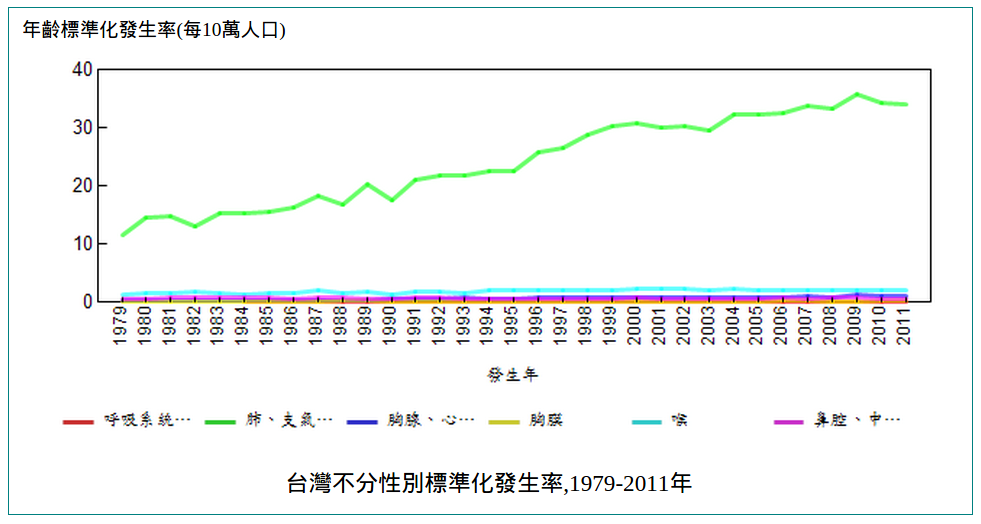

最近柴靜的紀錄片《穹頂之下》,引起大眾對中國空氣污染問題的關注;相對之下,台灣的空氣品質雖然不若中國惡劣,但也早已達到危害健康的程度。以細懸浮微粒(PM2.5)的年平均值為例,我國在2013年時只有花、東符合標準(15ug/Nm3),其餘縣市全都不符標準;尤其是台中以南的縣市,PM2.5年平均值達到標準值的1.7~2.2倍;也因此,我國肺癌發生率年年高升。

(來源:國民健康署)

韓國首爾市自2012年4月推動「減少一座核電廠」計畫(One Less Nuclear Power Plant;OLNPP),其為綜合節能、節電、減碳的計畫,推動至2014年6月,已達成節省200萬公噸油當量(2 M TOE)的第一期目標。人權律師朴元淳於2011年當選首爾市長後,即結合了市政府、市民、NGO及企業,在中央政策、法令的基礎及支持下,誠心、踏實、明確具體地推動OLNPP各項執行計畫,實值得我們警醒、借鏡。

有鑑於2011年3月日本福島核災所造成的極大損失及其為環境與民眾健康所帶來的巨大威脅;又看到國家須進口大量能源,而須對外支付龐大費用,且能源自給率低、能源獨立性差;再考量到全球浩大的溫室氣體排放量所引致的氣候變遷危機,於是誕生了這個由民間與政府共同努力推動的計畫。2011年在朴元淳市長領導下,成立「減少一座核電廠」計畫市民委員會,推動節能減碳及再生能源各項工作。