滲眉埤悲歌

在今年(2014年)10月24日,我們來到了桃園縣大園鄉與蘆竹鄉的交界。此趟並非為了觀光,而是應大園鄉菓林村居民之邀,對緊鄰滲眉埤的一座中小型焚化廠(宇鴻科技股份有限公司)造成周圍環境的汙染,進行實地勘察。而剛到當地,自救會居民首先帶我們在埤塘周圍觀察,緊接著前往緊鄰埤塘的宇鴻焚化廠大門口,此時即從焚化廠飄來一股股的臭氣。

在今年(2014年)10月24日,我們來到了桃園縣大園鄉與蘆竹鄉的交界。此趟並非為了觀光,而是應大園鄉菓林村居民之邀,對緊鄰滲眉埤的一座中小型焚化廠(宇鴻科技股份有限公司)造成周圍環境的汙染,進行實地勘察。而剛到當地,自救會居民首先帶我們在埤塘周圍觀察,緊接著前往緊鄰埤塘的宇鴻焚化廠大門口,此時即從焚化廠飄來一股股的臭氣。

行政院環保署為了監督空汙情形,在全台灑下了「空氣品質監測網」,大多位於工業區密集的台灣西部,而高雄身為重工業區,改制後的「大高雄」便有十二個「普通測站」以及3個「光化測站」。普通測站採自動化,每小時會更新一次空氣中的懸浮粒子、一氧化碳、碳氫化合物與臭氧等等;若妳想知道晚上8點某偵測站的空汙資料,9點半之前就可以在網上看到了。你可以在這裡點任一偵測站,追蹤十幾天內「每小時的」空氣品質;是不是很方便呢?

在8月1日凌晨發生的悲劇,救人與追究責任歸屬絕對是重要的,不過我們也在這個橫跨前鎮與苓雅區,燒毀無數汽機車與住家招牌的悲劇中想要了解兩個問題:(1)這個即時監測系統在當地居民已經聞到可燃氣體臭味的這三四小時,究竟發現了什麼?(2)悲劇發生後,高雄各地的空氣品質又是如何?

下圖是在氣爆現場附近的幾個偵測點,其中特別值得一提的是復興站(紅三角),它位於一樓,而且,它與氣爆範圍內的光華三路與一心路口,距離只有兩百公尺左右。

這天晚上,我睡得相當安穩。一早醒來,混混屯屯地打理一下,喝了碗米麩,就去上班了。渾然不知數百公里外的南方,發生了天大的意外事故。直到進辦公室,才從同仁口中得知。

接下來,幾個平面媒體記者打電話來,詢問丙烯、乙烯的用途、特性,有沒有毒,對居民有無傷害。我簡單地回答了一下:這些是重要的工業基本原料,是我們所謂的一輕、二輕到六輕等輕油裂解廠的主要產品,可以產製各種塑膠以及其他化學物質。毒性不高,但很危險,易燃。當它爆炸燃燒時,本身很快就化為水蒸汽與二氧化碳,但是它引發的火災,燒到了什麼東西,產生或釋出了什麼毒性物質,才是重點。並舉911美國受到恐怖攻擊事件為例:雙子星大樓毀掉時,救災人員暴露在粉塵、戴奧辛、石綿、鎘、六價鉻、苯等致癌物質之中,結果日前發表報告指出,已有2500人罹癌。

學者指出,根據環保署的空氣品質監測資料,2013年台中市的細懸浮微粒PM2.5濃度年平均為25.7ug/m3,為空氣品質標準的1.7倍,而雲林以南則更差,為標準兩倍以上。也就是說,台中以南的中南部地區,民眾常年暴露於汙濁、不良的空氣之中,身體健康受到極大威脅。

日前(7月26日)台大公衛學院職業醫學與工業衛生研究所(台大職衛所)、台灣生態學會、看守台灣協會與中部地區關心環保團體,於台中市舉辦「搶救蒙塵的台灣文化之都」研討會,邀請相關領域學者專家檢討PM2.5汙染的現況、危害與防治方法。其中各種能源產生過程為PM2.5的重要汙染源,因此安排介紹我國再生能源發展潛力、氫氣燃料電池機車以及儲能相關技術,希望未來台中市能擺脫化石燃料,邁向再生能源時代,同時也可以從大量減少PM2.5等汙染物的排放。

立法院於11月22日三讀通過《毒性化學物質管理法》修正案(以下簡稱毒管法),建立化學品登錄制度,以及毒化物釋放量紀錄資訊公開,為我國化學品管理跨出了一步。這次的修法,其實是民間團體的長期合作,並與部份立委的支持下,讓最後通過的版本納入了民間版部份條文的精神。首先我們要感謝林淑芬委員的大力支持,因為她的長期堅持,才讓環保署不得不有所妥協;同時我們也要誠摯感謝田秋堇、劉建國、陳節如、林世嘉等委員在無數議題纏身之中對該法提案與審議的大力協助,為民間版發聲,並質疑政院版的謬誤;另外特地感謝蘇清泉委員在擔任衛環委員會召委期間協助該案排入議程,同時主持委員會議時能察納雅言,不偏袒政院。

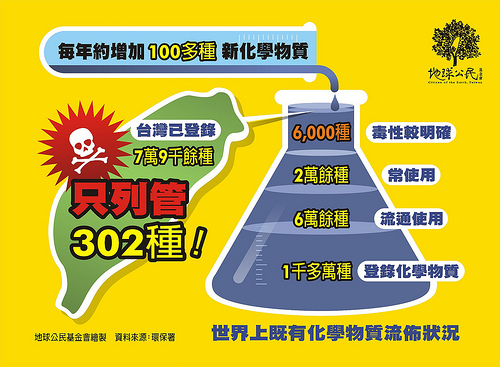

圖表一、化學物質流佈狀況

民間團體提出的版本有四個重點,已直接或間接納入《毒管法》中,分述如下:

自2003年起,有含或宣稱含有「奈米」材料製造的各種產品就逐漸進入消費者的市場,以各種不同的方式公開宣傳或默默標印在產品上,上架銷售。你可能知道這類產品的市場價值很高,也可能知道已有上千項的此類產品在市面上流通,但更多的你可能不太知道。到目前為止,這些商品裡面所含的奈米化材料,對於人體、動物、植物或自然環境有什麼已知或未知健康或安全危害的風險,也可能不常有如何判斷與選用這些奈米產品的念頭,更別說知道政府、科學家、產業界、以及民間非營利組織怎麼看待此類產品。除此之外,還可進一步追問,這些團體對於掌握與降低「未知」風險所採取的方法是否恰當或是否足夠等等。

國際上,把關心奈米化材料商業性應用的利益(好處)以及是否隱含任何已知或未知風險的研究,稱為奈米科技的「環境、健康與安全」(environmental, health and safety;簡稱EHS)、「倫理、法律與社會議題」(ethical, legal, and societal issues;簡稱ELSI)或是「社會意涵」(societal implications),並傾國家之力,以國家型計畫,對這三個主題從事科學/科技與人文/社會科學相關的研究與應用;台灣也有此相關之作為,只是人文/社會科學方面的研究與應用相對來說薄弱許多。