為何台積電的綠電承諾春風 吹不動廚餘生質能發展?(四):與禽畜糞共消化可行性及廚餘生質能成本

防疫以及共消化

除了民生污水處理場有消化槽,有些畜牧場也有消化槽。環保署於去年即推動了一項共消化試辦計畫,利用屏東中央畜牧場的豬糞尿消化槽,來試驗生廚餘和禽畜糞的共消化。生廚餘由原本即因為欠缺廚餘處理設施而大老遠南運廚餘到屏東某堆肥場的新北市提供,每日20-40噸,所產生沼液則進行田間澆灌,沼渣製成有機質肥。15

除了民生污水處理場有消化槽,有些畜牧場也有消化槽。環保署於去年即推動了一項共消化試辦計畫,利用屏東中央畜牧場的豬糞尿消化槽,來試驗生廚餘和禽畜糞的共消化。生廚餘由原本即因為欠缺廚餘處理設施而大老遠南運廚餘到屏東某堆肥場的新北市提供,每日20-40噸,所產生沼液則進行田間澆灌,沼渣製成有機質肥。15

如若雜質比例降低,地方環保機關應無其他疑慮了吧?非也非也,原本應算是廚餘生質能廠副產品的沼渣沼液,卻可能被地方環保機關視為累贅,因為要怎麼讓這些肥份回歸大地,是需要配合農業專業、有計劃去做的事情;而環保單位面對沼渣沼液每天持續產生,難免大多會尋求一勞永逸、讓這些資源從自己面前快速消失的方法。

對於台中外埔廠而言,沼渣由於量小,問題不大,目前由台中市府委請業者拿去製成有機質肥;但重量將近入料廚餘六、七成的沼液,則由台中市府運到其轄內民生污水處理廠處理,運距達三十餘公里。台中市府未來打算把這些沼液就近澆灌農田,去年(2020年)曾依廢清法14條及《一般廢棄物回收清除處理辦法》第34條向環保署提沼液田間澆灌試辦計畫,環保署並邀請農委會一起審查,該試辦案執行期間為去年中至今年2月,在確認計畫可行後(比如作物發芽沒問題且生長狀況良好),未來將成為正式營運計畫。

台中外埔生質能廠位在大安溪南岸,原為1996年之台中外埔堆肥廠,於2008年因為臭味抗爭而關廠,空間一度閒置。台中市府於2016年林佳龍市長時代著手規劃外埔堆肥場的轉型計畫,依據促參法引進民間技術與資金,採ROT模式,於2017年4月開始招商,於8月與得標廠商禾山林簽約,簽約內容除了廚餘生質能廠外,也包括稻桿氣化發電廠,且分成兩期設置。以下僅就廚餘生質能廠(一期)部份,提供相關說明。3

外埔廚餘生質能廠(一期)於2017年10月動工,並於2019年7月完工運轉,設計年處理量為30,000噸,以每年運轉333日計,設計日處理量為90噸。使用土地面積約為1.4公頃,投入資金約為3.6億元。

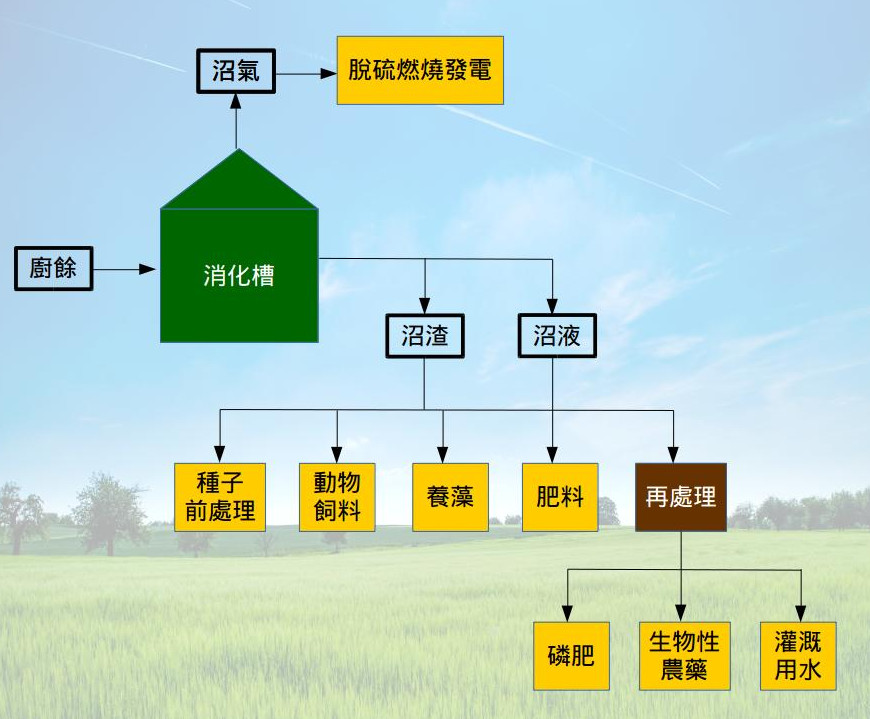

該生質能廠技術源自奧地利,流程如下圖。首先,廚餘須先破碎後製漿,也就是破碎並加水稀釋,讓其固形物含量從入料的15-20%降到10-12%,同時在此階段排出無法有效厭氧醱酵的雜質。

自2015年垃圾危機開始蔓延以來,我們即屢屢強調加強廚餘回收、設置足量廚餘處理設施是重要解方之一。環保署雖在2017年經行政院核定的「多元化垃圾處理計畫」中編列預算,要輔導各縣市政府設置廚餘破碎脫水設施及三座日處理量各兩百噸的廚餘生質能廠,但其設定目標並不足以處理每日被丟到垃圾車裡三、四千噸的廚餘。

而且,環保署的計畫不僅無法滿足現況,也趕不上變化。2018年8月,中國爆發非洲豬瘟疫情,且迅速蔓延,至當年11月時已擴散到14個省份;為了防止疫情跨越台灣海峽,政府除了加強邊境檢疫,也採取措施避免可能帶有病毒的廚餘成為疫情破口。環保署要求,養豬場必須要有廚餘蒸煮設備並向縣市政府登記檢核之後,才有資格收受廚餘;部份縣市政府更是直接禁止廚餘養豬。由於某些養豬場為了避免豬隻受到感染,或嫌登記檢核程序麻煩,乾脆不再收受廚餘,因此2019年廚餘養豬量較前一年度大減12萬噸。

2017年台東把自高雄回運的底渣,回填到太平溪出海口的綠地

高雄市之前幫台東縣燒垃圾,並要求回運底渣,依據上月(3月29日)媒體報導1,還有兩萬噸尚未回運。高雄市長陳其邁於是請台東先把底渣運回,再來協商,意指台東若不把這些底渣運回,也就別想把垃圾送到高雄燒。陳市長並表示高雄市空氣品質不佳,希望逐年降低垃圾焚化量,包括外縣市垃圾代燒量。表面看來,陳市長不虧職守,穩穩守住高雄利益,但仔細一想,擁有最多焚化處理量能的北高兩市都要求那些仰賴其代燒垃圾的外縣市必須回運12倍底渣的作法,其實是最不公平正義的遊戲規則,同時也失去了政治高度,迫使各縣市必須各自為政,無法合作一起解決環境問題。