前言

環境部的廢棄物管理政策,自本世紀初即揚棄「焚化為主、掩埋為輔」的方向。在2002年7月通過的《資源回收再利用法》第六條中,明文規定「為達成資源永續利用,在可行之技術及經濟為基礎下,對於物質之使用,應優先考量減少產生廢棄物,失去原效用後應依序考量再使用,其次物質再生利用,能源回收及妥善處理。」

在2003年底經行政院核定《垃圾處理方案檢討與展望》中,前環保署宣稱要推動垃圾零廢棄,提倡以綠色生產、綠色消費、源頭減量、資源回收、再使用及再生利用等方式,將資源有效循環利用,逐步達成垃圾全回收、零廢棄之目標。其以2001年為基準年,預定於2020年達成垃圾減量75%目標。如此,既有垃圾焚化廠可於2012年開始除役,於2026年全數除役完畢;並將視焚化廠除役時程,適時參採最先進的垃圾處理技術,規劃設置5-7個區域聯合處理設施,處理總量只剩下200萬噸左右的垃圾。『 經總體垃圾減量及資源回收後,未來將不再採「一縣市一焚化廠」之方式。』

2016年起,配合前總統蔡英文之政見,開始推動和零廢棄相輔相成的循環經濟政策,「將廢棄物資源化,邁向循環經濟社會」。

從這些法律、政策、方案中,焚化與掩埋被視為在窮盡一切方法後仍無法避免產生的垃圾的最後處理手段,需要盡量避免為之。即使其為當前主要的垃圾末端處理設施,但其成本也應依據廢清法第24條至第26條,依「實際成本」向垃圾產生者收費;是以國家不應予以獎勵,否則等同鼓勵製造垃圾、鼓勵排放污染、鼓勵破壞資源、鼓勵線性經濟,違背零廢棄與循環經濟政策方向。

為此,今年3月間,數個環團至行政院遞送有十八個團體連署的請願書,要求行政院命環境部及財政部三個月內完成修訂《促進民間參與公共建設法之重大公共建設範圍》,排除焚化爐(含 SRF 專燒爐)與掩埋場等不符合資源循環零廢棄政策重點的末端處理設施,不使享有促參法的稅賦減免獎勵措施,以確保公共資源投入真正符合永續政策目標。並詳細羅列為何該這麼做的正當理由。

結果我們於今年六月接到環境部回文指稱,其於今年(2025年)2月18日以環循處字第1146103118號函詢各縣市環保機關檢討有無修正「環境污染防治設施」類別重大公共建設範圍之需,經調查全國22縣市環保機關回覆意見,有15縣市不支持、5縣市無意見、2縣市未表態。

另其於今年5月8日召開會議,邀請學界、法界及業界專家及環保局研商,研商結果是與會專家學者及環保局「皆不贊同」廢棄物末端處理設施排除於促參法重大公共建設適用範圍。在描述完他們的共識後,環境部總結說,「本部尚無正當理由針對此類設施招商(標)方式,加以限縮或排除。」

看完這封回函,令人深感遺憾!沒想到環境部竟然找不到正當理由回應環團集體訴求。原來所謂的零廢棄、循環經濟政策、污染者付費原則都是假的??原來各縣市的環保局人員、公務體系仰賴的學者專家以及負責督導各縣市政府遵循法律政策的環境部官員,都漠視這些從源頭減少問題的政策 ??

我們深知環境部在推動源頭減量與循環利用時面對既得利益的反撲、朝野政商集團的打壓,未能大展身手,但豈能同吭一氣,繼續支持以促參法的稅賦減免優惠,鼓勵末端處理設施,持續加深各縣市政府對焚化與掩埋的依賴?!我們即刻以電話方式向環管署官員表達抗議,續於7月28日在由財政部召開、針對此議題的溝通會議上,詳細反駁環境部回文理由。為訴諸社會公評,謹此以公開信,正式回函環境部,提醒莫忘資源循環零廢棄的優先施政方向。

「垃圾處理設施有其必要性及重要性」 但「不具優先性」, 不應獎勵

首先,環境部回文指出,「垃圾處理設施有其必要性及重要性」,畢竟無法透過資源回收與廚餘回收等手段,完全避免垃圾產生。這我們也同意,但是「垃圾處理設施並不具優先性」,依照廢棄物管理原則,應優先採取的「源頭減量與循環利用措施或設施」,才應予以獎勵;而被視為末端、被用來處理那些「窮盡一切努力仍無法避免產生之垃圾」的垃圾處理設施,則不應獎勵,其成本依法依理都應由垃圾製造者負擔。這是我們環團訴求主旋律,會一直迴盪在接下來的論述中。

垃圾處理設施不等同焚化爐與掩埋場,最末端的焚化與掩埋不宜因獎勵而成為縣市政府首選

再者,垃圾處理設施不等同焚化爐與掩埋場,還有其他處理方式,且對環境影響較焚化與掩埋為低,但處理成本多較焚化為高,而無市場競爭力,如果還去獎勵焚化,其他較好的處理技術如何發展?

與包括以資源循環為目的的其他廢棄物處理方式相比,垃圾焚化處理技術在某些方面有其成本「優勢」。首先,焚化爐是把雜七雜八的可燃垃圾混合燃燒處理,不用分類收集,可以破碎壓密,而得以節省垃圾分類貯存清運成本;只重視垃圾熱值的發電價值,不重視資源循環的可能性,因此頂多排除不可燃、不適燃廢棄物,其餘混拌破碎均勻後即送入爐中燒掉,未有太多前處理需求;雖是資本密集型設施,興建費用動輒數十億元,但因為只要是可燃、適燃,不論來自民生或事業,都可送入爐中,允收廢棄物種類繁多,這些來自不同來源、不同種類可燃廢棄物集中起來的量體,容易越過經濟規模,而得以透過「大量銷毀」,降低每噸須負擔興建與操作成本。而其衍生的灰渣,透過後續的底渣再利用與飛灰固化或穩定化掩埋,把尚有毒性溶出潛勢的物質,「暫置」在道路基底層、管溝、工程基地、路堤與掩埋場等環境中,雖有污染防制措施,但長期而言仍有「污染防制措施失效致毒性溶出而污染環境」或「毒渣毒灰被不知情者挖出當土砂使用」的風險,這是焚化爐排放戴奧辛與重金屬等空污之外的另一個令人擔心的長期隱憂。這些底渣再利用或飛灰處理技術,追求的是經濟可行性,成本考量高於環境顧慮,等於是把環境成本「外部化」給環境生態及包括未來世代的他者承擔,取得相對於其他技術的成本優勢。

為使焚化與掩埋的環境成本內部化,同時避免其反過頭來抑制源頭減量、循環利用及其他對環境更友善的垃圾處理技術,歐盟許多國家都對焚化爐與掩埋場課稅/費;1環團也一直呼籲,環境部應透過廢清法與資源回收再利用法的修法,對垃圾焚化與掩埋等課費,或按照不同廢棄物處理方式的環境影響課徵相稱的環保稅賦,搭配合宜財政誘因,以使廢棄物優先流向對環境影響最為輕微的處理方式。但懼於產業界的反彈,環境部一直如如不動,卻持續默許焚化爐與掩埋場等資本密集型檻的末端處理設施,只因興設經費動輒數十億元,遠超過促參法中「環境污染防制設施」被視為「重大公共建設」的一億元門檻,就享有促參法「重大公共建設」的賦稅減免優惠,這豈非本末倒置?

各級政府並未窮盡一切努力避免垃圾產生

且儘管環境部官方統計數據顯示垃圾回收率高達60%,垃圾中廚餘含量已從30-40%降到15%左右,好像各縣市政府已窮盡一切努力,就是每年還有480萬噸左右的垃圾需要末端處理;但事實上,各縣市政府的資源回收數據澎風2,加上以偏差的垃圾採樣分析刻意壓低的垃圾中廚餘含量(比如不採集民間清除業者垃圾車的垃圾,因為民間清除業者通常沒要求產源回收豬不吃的廚餘,垃圾中廚餘含量通常較高),試圖掩飾焚化垃圾中仍有不少廚餘與資源物之事實!

當前垃圾裡頭,就是還有許多可以避免產生或者循環利用的東西。據估計,以生鮮托盤包裝盒為主的平板塑膠包材,每年就有高達5-8萬噸左右流入焚化爐3;紙容器若以官方宣稱的85%回收率推估,也有3萬噸左右被當垃圾燒;在廚餘方面,以全球平均水準的每人每天產生0.2公斤廚餘來估計,全國每天約有4600噸廚餘產生,但目前家戶與餐飲廚餘回收量,只約2300噸/日左右,等於每年84萬噸廚餘被燒掉。而有回收潛勢但還未開始回收的垃圾,如尿布有52萬噸,鋁箔袋4.25萬公噸。這些數據,在在突顯垃圾源頭減量與循環利用仍有極大改進空間!

低行情回收物與廚餘面臨焚化低價黑洞

生鮮托盤包裝盒、紙餐盒、紙杯與樂利包,都是依法應由生產者負起其產品廢棄後的回收清除處理責任、並向環境部繳交回收清除處理費、再由環境部「補貼」給回收商與處理商(雖名為「補貼」,其實是提供回收清除處理服務的回收商與處理商應有報酬)的「公告應回收物」,卻因為回收清除處理成本高過環境部訂定的補貼費率,而沒有回收商願意主動收購,成為低行情回收物!許多公寓大廈委由民間清除業者收垃圾,這些清除業者基於找不到回收商收購這些低行情回收物,而要求公寓大廈的居民們把這些東西丟進垃圾桶,結果一堆可回收的東西都進了焚化爐!

這些清除業者為何不願倒貼一些費用,把這些可回收的東西交給處理商,反而把它們送到焚化爐?這是因為這些東西或因蓬鬆質輕、所使用材質種類眾多、易沾染食物殘渣或被混入無法回收成份等因素,回收清除處理成本高昂,即使扣除政府代生產者給付的「補貼」,成本仍高過焚化,於是乾脆丟入垃圾車壓縮送至焚化爐。環境部該做的是調高這些公告應回收物的回收清除處理費率,讓回收處理體系能得到應有報酬;同時建構更有效率的回收體系,比如推動社區源頭細分類或逆向回收,降低分類回收成本。

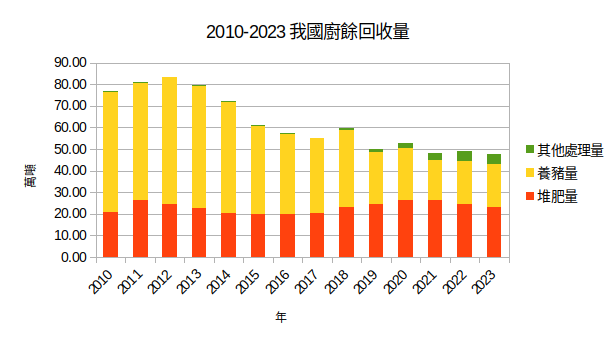

廚餘也是一樣,面臨焚化的低價吸引力。自從政府為了防範非洲豬瘟等傳染病,開始加嚴廚餘養豬的管理,要求廚餘須高溫蒸煮、豬隻豢養頭數須200頭(含)以上且須取得再利用機構登記檢核的養豬場,才有資格拿廚餘養豬,有的縣市甚至直接禁止廚餘養豬;加上豬農老化、養豬場日益減少的長期趨勢,養豬廚餘的變賣金額越來越低,有的地方甚至還得倒貼4,於是廚餘養豬量逐年降至歷史低谷,2012年時還有58萬噸/年,2023年時只剩下近20萬噸/年。

在養豬管道縮減的情況下,多數縣市政府並未積極擴張堆肥等其他廚餘處理方式的設施量能,以承接未能順利送去養豬的廚餘量,其中部份原因,在於堆肥等其他處理方式的成本,普遍高於清潔隊送交焚化廠的垃圾焚化費用,原本就得不到重視。

比如基隆曾以廚餘堆肥成本高於焚化為由,將前環保署補助的一筆5000萬元堆肥設施經費退回,至今基隆仍無廚餘堆肥設施。5擁有過量焚化爐的高雄市,其廚餘堆肥設施量能,竟然和人口僅為其十分之一不到的台東縣相當,因為他們的清潔隊把垃圾交由焚化廠處理,成本太過低廉。故在環團高聲呼籲環境部應積極輔導各縣市擴張廚餘處理設施量能的情形下,2023年時廚餘堆肥、養黑水虻及厭氧醱酵等方式的廚餘處理量,只比2012年時些微增加3.5萬噸。在廚餘養豬量大幅減少38萬噸下,整體廚餘回收量從2012年的83.45萬噸,下滑到2023年47.85萬噸,2024年微幅回升至50.5萬噸,但比2012年整整少了33.45萬噸。環境部不好好思考如何扭轉這局勢,還支持透過促參法獎勵焚化,不是本末倒置嗎?!

焚化低價黑洞的形成 部份源於變相補貼與不合理的成本轉嫁

焚化爐不是價格高昂的設施嗎?為何清潔隊支付的焚化處理費用竟如此低廉,比設備簡單、操作單純的廚餘堆肥設施還低?這正是因為當年環保署興建焚化爐的大筆經費變相成為補貼所致。

首先,在25座營運中的老舊焚化設施中,有16座是由前環保署出錢蓋好再轉由所在地縣市政府委外經營的公辦民營廠。雖然前環保署於廢清法第26條第三項規定,這些焚化設施興建成本只是中央代墊,各縣市政府必須分年攤還;但不是把錢還給中央,而是專款專儲於各縣市各自成立的一般廢棄物(垃圾)清除處理基金,專款專用於垃圾清除處理機具或設備、設施之重置及垃圾處理場 (廠) 之復育。未來,當年的環保署說,中央將不再補助各縣市重置這些垃圾清除處理機具或設備、設施。

但許多縣市並沒有完全按照廢清法規定,向民眾徵收足額垃圾費,也就沒有足夠的錢攤還到垃圾清除處理基金裡頭;但如果是委由民間清除業者送進焚化廠的垃圾,就會含有這筆須分年攤還的設施興建費用。因此,中央當年代墊的經費,就部份變成了補貼,但只補貼把垃圾交由清潔隊的民眾,不補貼把垃圾交由民間清除業者的民眾,形成既不公平又畸形的現象。

再者,各縣市政府在委託業者代為操作焚化廠時,通常會容許代操業者自行對外收受一定量(簡稱「自收量」)的廢棄物,因為各縣市政府可以保證提供的垃圾量,通常不及焚化廠的設計處理量能。而焚化廠操作業者為了低價搶標,通常會針對清潔隊送交焚化廠的這一部份垃圾量,提出讓縣市政府不得不流口水的低廉操作維護費。其方式是把清潔隊須按噸支付的操作維護費,部份轉嫁給其自收廢棄物的產源;這些產源通常是委由民間清除業者收垃圾的事業單位、公寓大廈,其收費水準通常遠高於清潔隊送交垃圾的焚化處理費。

於是,這些擁焚自重的縣市,其清潔隊支付的垃圾焚化處理費中,興建成本未依法足額攤還,操作成本(操作維護費)則部份轉嫁給委由民間清除業者收垃圾的事業單位與公寓大廈,因此也就無誘因做好資源回收與廚餘回收,同時給予焚化爐代操業者的廢棄物自收量,也種下了事業廢棄物排擠生活垃圾的惡果。環境部不想辦法導正這種歪風,還支持繼續以促參法獎勵焚化,持續讓各縣市政府仰賴焚化,享受因補貼、成本轉嫁而變得「廉價」的垃圾焚化處理成本?!

焚化廠稅賦減免優惠及自收量超額利潤 形成縣市政府可低價甚至無償交付垃圾的焚化黑洞

比如近期宣佈以促參法ROT模式、招商將利澤焚化廠升級整備的宜蘭縣府,在宣佈該促參案的新聞中表示,「該促參案預估由廠商投資新台幣13億元(含新建室內溫水游泳池),提升利澤廠的營運效能」;同時「透過合理財務規劃,有機會將宜蘭縣一般廢棄物無償交付處理,並向操作廠商收取權利金,達到污染排放再減量、縣府財政少負擔的雙贏目標」。6

為何廠商投下13億,日後縣府卻可「無償」交付垃圾,還可收取權利金?廠商即使不想賺錢,難道不用回本?這是因為由宜蘭縣清潔隊清運到焚化廠的垃圾量,平均每天只有300-350噸左右,而利澤焚化廠的設計處理量能為每天600噸,等於每天有250-300噸的餘裕量。為填補該焚化廠餘裕量,當年環保署推動區域合作處理垃圾政策,請宜蘭代燒花蓮北部五鄉鎮的垃圾(約125噸/日),期間為自該廠正式營運日(2006年4月7日)起20年。然而宜蘭於2015年開始調漲代燒花蓮的垃圾處理費,從每噸1192元調漲至1942元7,後又調漲至每噸2015元8,大幅增加花蓮垃圾外運處理成本,相對地宜蘭清潔隊送至焚化廠的垃圾,每噸只有596元;然後陸續調降代燒花蓮垃圾量,從原本每天120噸以上,降至2018年的每日100噸左右,至2021年時只剩下50噸/日,製造花蓮垃圾危機,逼花蓮縣府以BOO模式,請台泥和平廠興設日處理量200噸的垃圾氣化爐。

於是,利澤廠代操業者每天少了100-120噸來自花蓮且每噸只能收取2015元的垃圾量之後,等於每天多了100-120噸每噸可收取「至少3500元」的自收量,這等於每天多出14.8-17.8萬元以上的收益!

以每年運轉330天計,利澤廠代操業者每日得自收至少100噸的垃圾量,將為其帶來每年高達1.15億元以上的收益,這已相當每天600噸廢棄物全數由清潔隊送來、每噸計價最多596元的垃圾處理費收益,因此宜蘭縣府才有信心認為日後可談成「無償交付」的委託代操契約。透過這樣的成本轉嫁,再加上每年2億元以上的發電收益,以及促參法提供的稅賦減免優惠,這座環境部口中「非營利導向」的垃圾焚化廠,要於15年代操契約期間回本13億元,應是輕而易舉。但也令人憂心,燒垃圾不用錢的不良誘因,是否會讓宜蘭縣的清潔隊不再努力回收資源物與廚餘,樂得工作輕鬆?

。――〉〉下篇

附註:

1 "Overview of taxes on the incineration of municipal waste used in EU Member States, 2023". European Environment Agency.

3〈到底有多少平板包材付之一炬?源頭細分類數據竟能解開長年謎團!〉,看守台灣,2023.04.12。

4〈廚餘去哪裡?|減少焚化爐負擔〉,公視我們的島,2020.11.16。

5〈一筆糊塗帳!燒錢的垃圾焚化竟比廚餘堆肥便宜?? 形成焚化廉價錯覺的四大扭力!〉,看守台灣,2021.10.27。

6〈宜蘭利澤焚化廠將原廠升級更新 估118年完工〉,中央社,2025.05.12.

7〈宜蘭漲垃圾費 花蓮支出年增3千萬〉,聯合新聞網,2015.09.13.