氣候變遷下,勤和到復興的回家之路

2009年8月6日上午8點半,中央氣象局發佈2009年第8號颱風(莫拉克Morakot颱風)陸上颱風警報,風暴在台灣肆虐四天有餘,直至8月10日清晨5點半才解除陸上與海上颱風警報。莫拉克颱風侵台期間,8月8日0時至9日24時二天雨量前三名是:嘉義縣竹崎鄉奮起湖(2062mm)、高雄縣桃源鄉南天池(2007mm)、嘉義縣竹崎鄉石磐龍(1989.5mm)。這場颱風可說是台灣50年來最大的天災,主要災害類別有水災、土石流、坡地崩塌、橋梁斷裂、河海堤損毀、交通中斷及農業災情等。依據莫拉克颱風災後重建推動委員會的統計,已知身分者有677人死亡、大體身分未確認25件、失蹤22人、合計728人(件);重傷4人,農業產物損失及民間設施毀損共計194.1億元。

台灣離糧食危機有多近——彰南農地變工廠,工業廢水來澆灌?

二林精機產業園區預定地。 圖片來源:彰化環保聯盟。

近年來中美貿易大戰,全球產業鏈面臨重組,並引發台商回流潮;過去近一年來中國更在面對香港反送中運動與武漢肺炎時自掘墳墓,讓各國徹底認識中國政府專制虛偽面目,而加快了這股產業鏈重組的腳步,並促使國際關係產生突變;而在武漢肺炎疫情全球肆虐下,許多企業還來不及調整就已不支倒地,全球未來政經面貌極度不穩定;在此同時,全球氣候變遷腳步加快,科學家不斷警告現在已進入氣候緊急狀態,全球各地氣候紊亂所釀起災害層出不窮,比如澳洲森林大火、孟加拉寒流、非洲蝗災,人類生存基礎岌岌可危,部份國家人民已面臨生命威脅。

催生「龍崎牛埔泥岩惡地」自然保留區

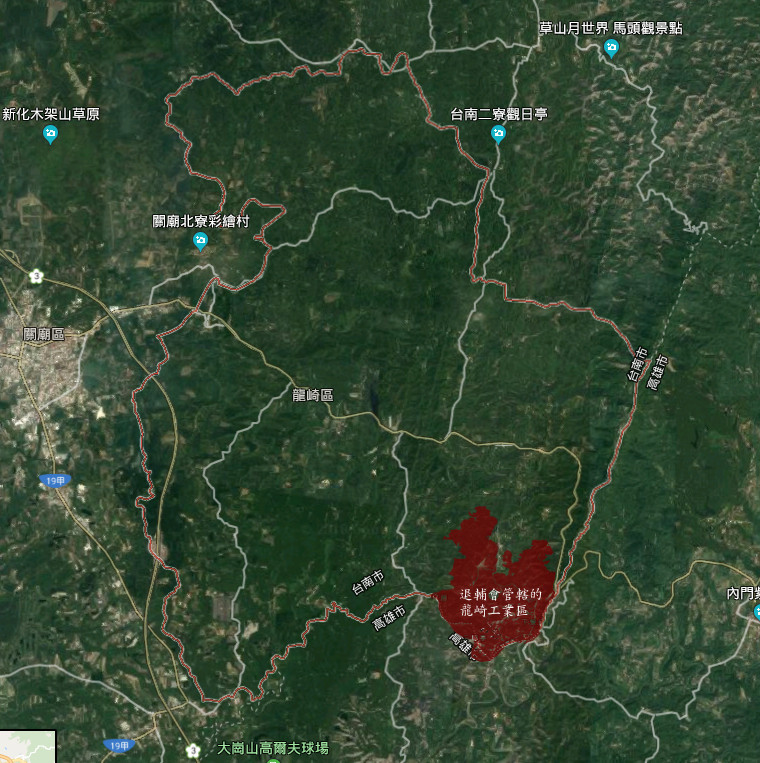

圖1. 淡紅色界線為龍崎區,深紅色區塊為龍崎工業區。

掩埋場開發許可不再展延,後來怎麼了?

原退輔會龍崎炸藥工廠舊址位於台南市龍崎區牛埔里,面積總共有335.4公頃(如圖1),其中51公頃歐欣公司具所有權。龍崎炸藥工廠自1978年營運以來,其廠房及建物分散於谷地,因屬利用坡地為天然屏障的小型建物,土地利用密度低,使該區青灰泥岩惡地地形與自然生態維持良好穩定狀態,符合指定自然保留區之基準條件。

今年1月25日,台南市長黃偉哲召開記者會,基於龍崎泥岩惡地隨時可能被開發的緊急狀況,對外宣示依據文資法第84條,將龍崎掩埋場預定場址共41公頃指定為「暫定自然地景」(歐欣的掩埋場開發許可執照在3/10到期,經濟部當時並未表態是否准許展延)。

請蘇貞昌院長永久撤銷龍崎掩埋場開發計畫

被選為南區事業廢棄物綜合處理中心的原龍崎炸藥工廠空照圖

自1978年起開始營運的龍崎工廠,主要生產的是工礦炸藥,早期是寡佔事業,營運狀況良好,然至 1990年代末,政府開放工礦炸藥進口銷售以及准許大型水泥礦場現場拌合炸藥使用,加上國內環保意識抬頭,大量使用工礦炸藥的公共工程銳減,使其營運狀況受到嚴重衝擊,面臨轉型;2005年,政府決定讓工廠結束營業,開始執行階段性資遣計畫,於2006年將爆破隧道的硝化甘油炸藥停產,2009年廠區只剩下31員工,呈現半歇業狀態。2013年2月,採礦用的硝油炸藥也不再製造,生產線全部停擺,就此吹上熄燈號。1

世界級特殊自然地景—— 台灣泥岩惡地的獨特性

一、惡地概述

惡地(Badland),所謂的荒涼不生之地,一般是指因地層不均質(黏土、砂土、礫石等組成比例)導致差異侵蝕,所產生的鋸齒、凹槽或圓頂等型態之陡坡1。更精確地來說,惡地一詞所代表的應是「鬆軟沉積岩和富含黏土的土壤,大範圍的被風和水侵蝕後,所產生的乾燥地勢。通常具有陡坡、稀疏植被、缺少實質性的風化層與高密度的引流等主要特色」2。

一般而言,大部分惡地主要形成於乾旱到半乾旱地區,若當地地層中顆粒膠結較鬆散,加上氣候容易產生暴雨時,就容易使表面物質與附著之植披隨泥水沖刷而下,產下光禿禿的惡地型態1。

遏止買農地蓋工廠歪風 國土治理亟需轉型正義

彰化鹿港製造水龍頭的違章工廠群落(即所謂的「水五金產業」)。

台灣社會其實蠻畸形的。以違章工廠為例,竟然有7萬家左右,散佈在以新北、桃園、台中、彰化、台南、高雄等縣市為主的農地裡。這相當於有數百萬人為這些違章工廠工作,雄厚實力讓政治人物不顧形象,積極為他們發聲、護航。據經濟部舉辦的公聽會說明文件指出,民進黨的林岱華(高雄市第4選區 )、何欣純(臺中市第7選區),國民黨的王惠美(彰化縣第1選區)、顏寬恆(臺中市第2選區)等立委,皆曾於2012年至2013年間,領頭提案延長《工廠管理輔導法》中輔導違章工廠合法化之期限,讓這些違章工廠免於被拆的命運。這些提案獲得了16-22人的連署,把這些提案當政績的領頭委員並通通順利連任,真是令人張目結舌。