規模過大

南投縣府打算招商興設的這座焚化廠,規劃的處理量能為500噸/日,所欲處理為「一般廢棄物約 270公噸/日,可燃性巨大垃圾(潛勢)約 7公噸/日,一般事業廢棄物(列管及非列管)約 61公噸/日,本縣待處理農業廢棄物(潛勢)如廢竹、廢菇包塑膠袋、廢棄塑膠膜等約 24公噸/年,合計約為 362公噸/日。」剩餘138噸/日的量能,則用來處理暫置在掩埋場的垃圾,預計於該廠正式運轉時將累積至55萬噸,約需12年可處理完畢。

然而,這樣的規劃,完全沒有考量到這些須末端處理的垃圾,其實是極具減量潛力的:從官方數據可看出,南投縣府並未「窮盡一切努力」避免垃圾產生,並未以「真正無法避免」之垃圾量來規劃垃圾處理設施,如此將有礙未來垃圾減量之推動,違逆「資源循環零廢棄」的國家政策。

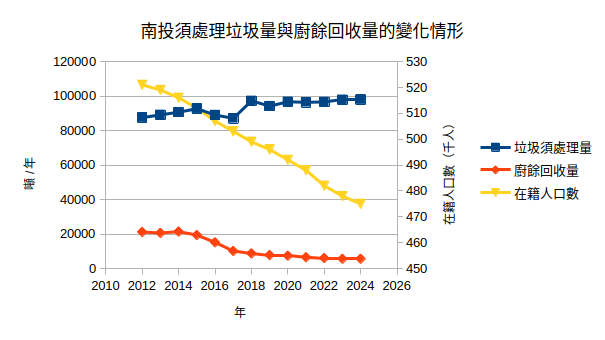

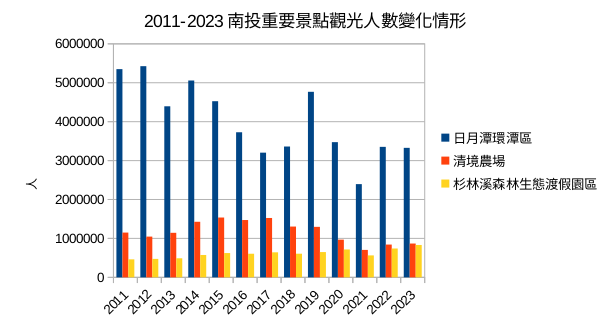

根據官方統計,南投2018-2024年每日須處理垃圾量約在260-270噸之間,平均約264噸/日,變動幅度不大,於疫情期間微幅下降,這一兩年又微幅揚升;然此一期間南投在籍人口數減少了2.4萬人,日月潭與清淨農場等重要景點的觀光人次也有所衰退,垃圾量卻不減還些微增加。可想而知,這近270噸/日的垃圾量,應該有不少可回收卻未被回收的東西。

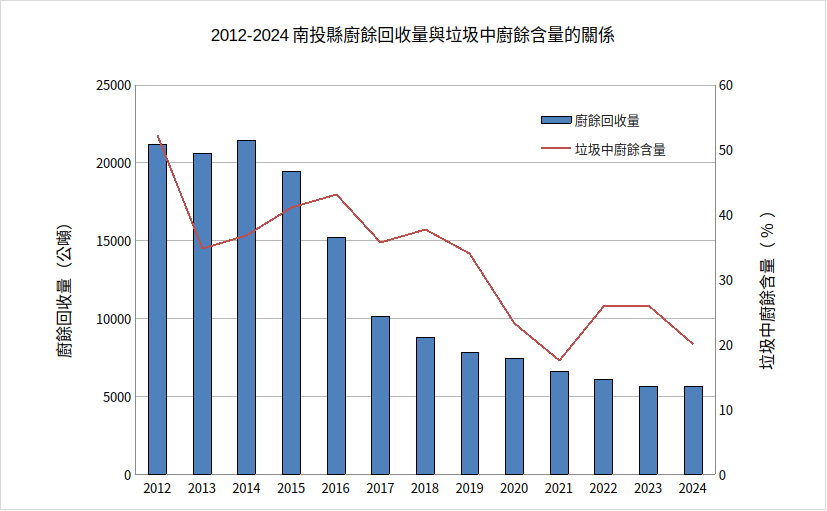

根據2024年官方調查,南投的垃圾中廚餘含量就有20%,而且這官方數字可能還遠低於真實佔比。據了解,許多手搖飲料店的茶葉渣、咖啡渣只因量大,清潔隊人員怕廚餘桶爆滿,就要求店家將之丟入垃圾車,而成為垃圾山產生沼氣自燃的元兇!

事實上,南投縣的廚餘回收量從2014年的21,437噸,一路下滑至2024年的5,666噸,退步73.5%;理論上垃圾中廚餘含量應該要跟著增加,卻反而從2014年的36.88%,減少至2024年的20.01%,尤其2020-2021年,下降幅度頗大!這反常的現象,是因為垃圾中廚餘含量的採樣分析工作,原由前環保署督察總隊負責執行,但於2020年後交由各縣市政府自行執行,各縣市政府為了美化數據,採樣方式普遍有所偏差,無法反映實情。若以南投2019年數據來看,其垃圾中尚有34.07%的廚餘,因此可以很有信心的說,南投的垃圾中至少有三成(81噸/日)以上的廚餘。

而且,南投沒有回收乾淨塑膠袋,許多公告應回收物也沒有好好回收。看守台灣及名間鄉反焚化爐自救會成員曾於9月25日把從市區攔下來的三大兩小包垃圾進行重新分類,結果發現垃圾中除了有廚餘之外,還發現許多公告應回收及清潔隊應回收的資源物,包括塑膠瓶罐、鐵鋁罐、紙容器、紙箱、保麗龍以及裝起來一大包的塑膠袋,若能把這些可回收的東西好好回收,最後必須處理的殘餘垃圾僅剩下三小包。

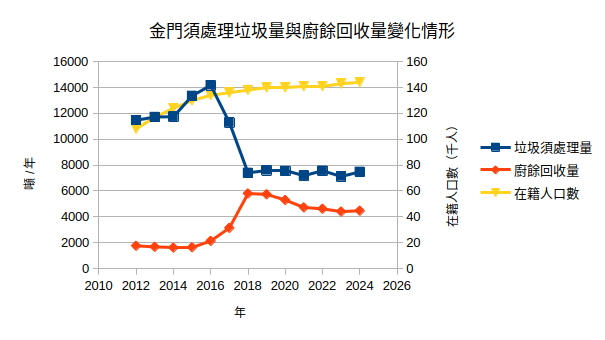

這些存在垃圾中的資源物與廚餘,是南投外運垃圾屢屢被退運的原因,也是垃圾山持續長高與不時自燃的禍首。南投縣府應該督促所屬機關以及所有縣民,好好把這些東西分出來。金門、雲林、彰化等縣市,都曾以誠懇的溝通態度直接面對清潔隊與民眾可能的反彈,展現魄力推動垃圾破袋稽查,請民眾好好分類。他們的經驗證實,要讓須處理垃圾量大減三、四成,並不困難。

以金門為例。該縣於2017年為避免大老遠運到本島的垃圾因為分類沒做好被退運,徒增垃圾處理成本與垃圾堆置危機,大力推動垃圾破袋稽查,結果2018年後垃圾須處理量的均值較2012-2017年的均值大減40%,從此垃圾外運處理壓力驟減!

南投每日270噸的垃圾,如果可減四成,也只剩下162噸/日,而南投目前能夠外運處理的垃圾量就有160噸/日!加上近期陸陸續續有些新焚化廠完工運轉,比如彰濱就有一座日處理量700噸/日的事業廢棄物焚化廠(豐堉)與一座300噸/日的SRF專燒廠(揚堡)都已在試運轉,若能順利加入運轉行列,將能大幅紓解中部地區垃圾焚化廠的廢棄物處理壓力,如此南投可外運處理的垃圾量將能顯著增加,不僅可處理掉每日的須處理垃圾量,還可削減垃圾山高度,如此南投還有必要興建焚化廠嗎?

| 新增焚化量能 (萬噸/年) |

新增燃料化量能 (萬噸/年) |

新增量能總計 (萬噸/年) |

|||

| 合計 | 43.63 | 48.50 | 11.20 | 118.89 | 222.22 |

| 設施 | 垃圾 | 事廢 | 垃圾 | 事廢 | 推測新增年份 |

| 大園汽電 | 1.30 | 2021 | |||

| 永豐餘新屋廠 | 16.54 | 2018+2021 | |||

| 永豐餘清水廠 | 1.51 | 2021 | |||

| 正隆竹北廠 | 16.21 | 2023 | |||

| 廣源造紙 | 16.05 | 2023+2025 | |||

| 豐堉一期 | 8.30 | 2025 | |||

| 豐堉二期 | 11.60 | 2025 | |||

| 揚堡 | 9.60 | 2025 | |||

| 桃園生質能 | 9.68 | 10.80 | 2023 | ||

| 新創 | 0.70 | 2023 | |||

| 旭優 | 3.00 | 2024 | |||

| 新竹高效能 | 7.21 | 8.30 | 2025 | ||

| 南科資源再生 | 5.80 | 2024 | |||

| 台東焚化廠 | 9.31 | 2023 | |||

| 花蓮和平氣化爐 | 6.21 | 2023 | |||

| 台塑石化汽電共生廠 | 4.99 | 2023 | |||

| 嘉義市焚化廠改建 | 8.51 | 2028 | |||

| 台南城西里焚化廠改建 | 8.92 | 2026 | |||

| 正隆大園廠 | 1.20 | 2022 | |||

| 正隆后里廠 | 26.72 | 2021+2026 | |||

| 中華紙漿久堂廠 | 12.98 | 2022 | |||

| 上評資源循環嘉義廠 | 3.29 | 2028 | |||

| 台灣汽電共生官田廠 | 0.36 | 2023(實際用量) | 台泥和平廠 | 0.448 | 2023(依2023第四季至2024第三季實際用量) |

| 台泥蘇澳廠 | 5.5 | 2021 | |||

| 亞洲水泥廠 | 7.2 | 2021 | |||