八堡圳源

濁水溪從合歡山主峰與合歡山東峰間、標高3200公尺的武嶺蜿蜒而下,在西出鼻仔頭隘口前的這塊河谷地時,流域高度已降到約215公尺至100公尺之間,來自崇山峻嶺的澎湃能量,正蓄勢待發。這裡是濁水溪沖積彰雲平原之前養精蓄銳、同時集結東埔蚋溪與清水溪大軍的陣地,也是人類擷取河水灌溉農地的便利之地:因為地勢已然不那麼高,坡度也平緩下來,人類容易親近,同時河水正有極大動能,因此,成為先民打造的八堡圳的水源地。

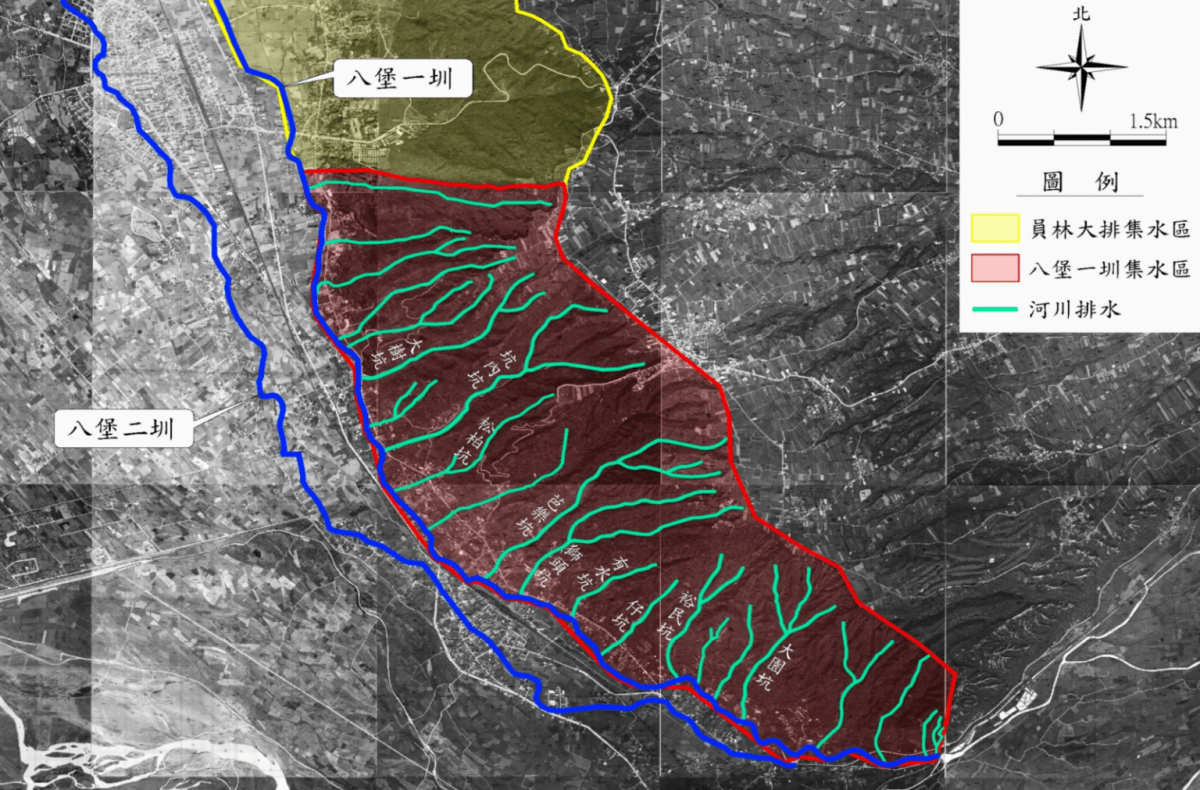

八堡圳是台灣最早的古圳,與嘉義道將圳和新竹隆恩圳並稱「臺灣三大古老埤圳」,其圳頭位在八卦台地南麓、二水鄉的鼻仔頭,並在二水鄉的源泉村分成八堡一圳與二圳。八堡一圳昔稱施厝圳,是由施琅的族侄施世榜籌款興建,於1709年開工,1719年完工,從位於鼻仔頭的圳頭開始,沿著八卦台地西麓一路往西北;興建初期屢屢無法引水入圳,後有一老翁自稱姓林,授予工法,以內放石頭的「籠仔笱」築堤壩,才成功引水入圳。後人感念其德,於源泉村的八堡一、二圳分水門附近興建林先生廟以為紀念。八堡二圳原稱十五庄圳,是1721年由埔心鄉人黃仕卿攔八堡圳水興設,但時常崩毀損壞,數次由民間集資搶修重建,並發展出輪流管理方式,至1906年合併於八堡圳。八堡圳幾乎涵蓋整個彰化平原,灌溉面積廣達1.9萬餘公頃,充分體現先民群策群力批荊斬棘的精神及運用自然資源的智慧。8, 9, 10, 11

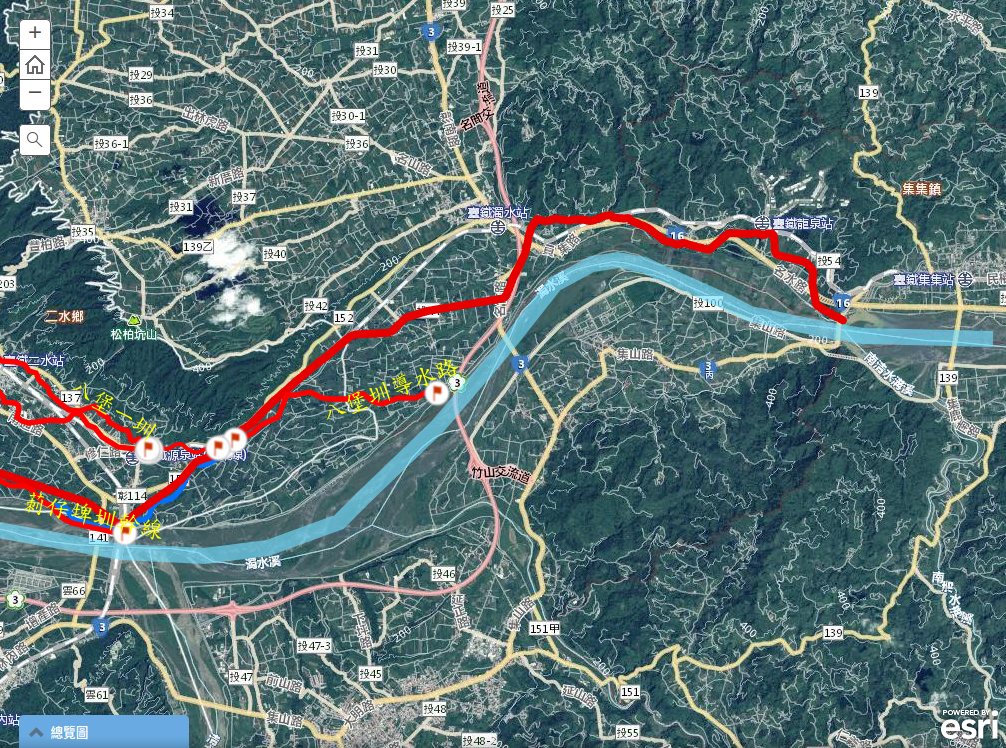

該圳最早之引水口,位於名間鄉濁水村同源圳邊,其行經新民村,再導水到二水鼻仔頭入圳;竹山唯一位於濁水溪北岸的一塊沙丘地,稱香員腳,其與新民村相鄰處亦有一水門,位置在國道三號跨河大橋下方西側不遠處,其引溪水經新民村至二水的八堡圳頭,此舊引水道現在仍存在。自集集攔河偃興建後,現在主要由集集攔河堰北端進水口將濁水引至沉砂地沉澱後,循濁水溪北岸聯絡渠道(如下圖粗紅色線),從集集的田寮里與隘寮里,進入名間的濁水村、新民村,最後導入新建八堡圳分水門入圳。13, 14

附註:

12) 八堡圳3.2億換新衣 加強極端氣候疏洪功能,農傳媒,20190313。

13) 八堡圳開築工程大功業,陳水源,臺灣學研究通訊 創刊號。