涉及廢塑膠的違法廢棄物進出口

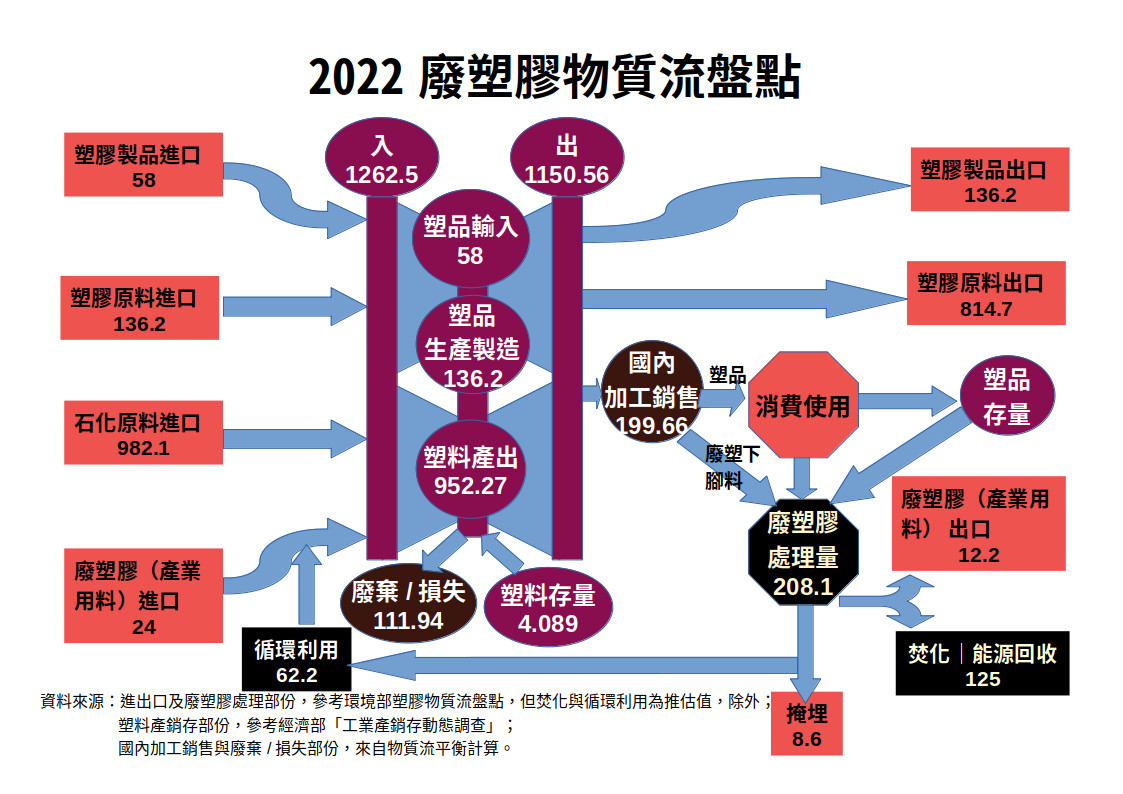

2022年,塑膠相關產業的物質吞吐量高達1304.3萬噸,相對而言,23.9萬噸的廢塑膠進口量僅佔1.83%;而相對於當年度的廢塑膠處理量而言(推估值249.8萬噸),12.2萬噸的廢塑膠出口僅佔廢塑膠處理量的4.88%。這兩個佔比似乎並不高,但其對廢棄物處理帶來的負擔,對生態環境的潛在威脅,仍難以漠視。

廢塑膠,雖然可供塑膠產業鏈當作原料,但也可當燃料,是SRF主要成份、廢棄物燃料熱值的主要提供者,同時也可能因為其來源塑膠品的功能特性需求而含有安定劑、阻燃劑、塑化劑、填充劑、色料等各種添加劑,是燃燒污染排放的重大來源。塑膠好用,同時很容易沒用,可燃卻又容易產生污染的特性,不禁令人產生如下疑慮:

- 會不會有人因為有SRF這個管道,而進口一些低劣品質的廢塑膠,無視其夾雜許多無法再生利用的成份,只因其成本低廉,甚至是負成本、可收費,而進口來把有價的挑走,無價的就送出去或自行把它們破碎擠壓成SRF?

- 會不會有人為了降低燃料成本,同時享有減煤減碳的美名,而去進口所謂的SRF產品當作其工業鍋爐的輔助燃料?

尤其在政府鼓勵下,能夠使用SRF當燃料的設施量能已超過可燃廢棄物處理需求,前述兩個疑慮發生的機率,將隨著SRF使用設施量能供過於求的趨勢而增加。

雖然第一個疑慮中的行為,依據目前的法規是違法行為,有海關在把關,但海關人力有限,抽檢比例並不高,如果不法利得豐厚,儘管被逮到可能被處以6-1000萬元之間的罰款,可能還是會有人以身試法;而第二個疑慮中的行為,雖然環境部說其不會允許SRF進口,是非法行為,目前沒有人在進口SRF產品,但翻遍廢棄物清理法相關規定,找不到可以名正言順認定其為違法行為的條文,如果他們一直說SRF是可以銷售的燃料產品,不把它認定為廢棄物,沒有明文規定SRF仍未脫離廢棄物狀態的話,主管廢棄物進出口的環境部,要用那一條去管制SRF產品的進出口?

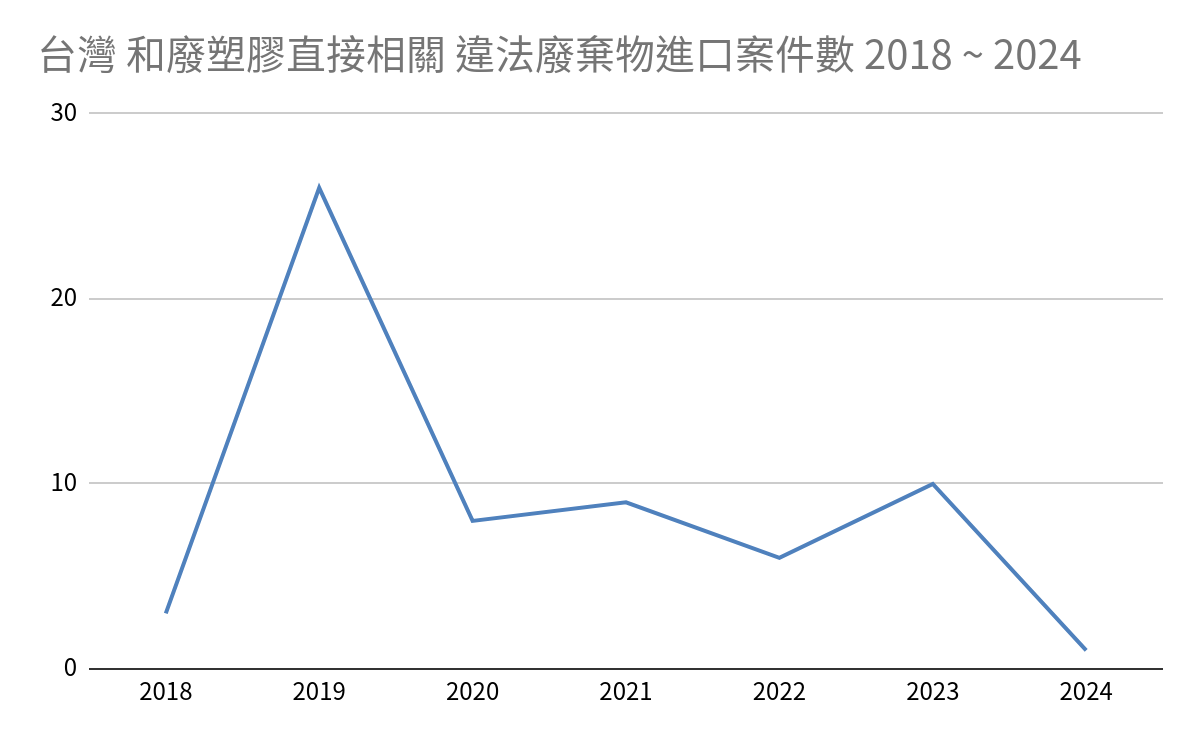

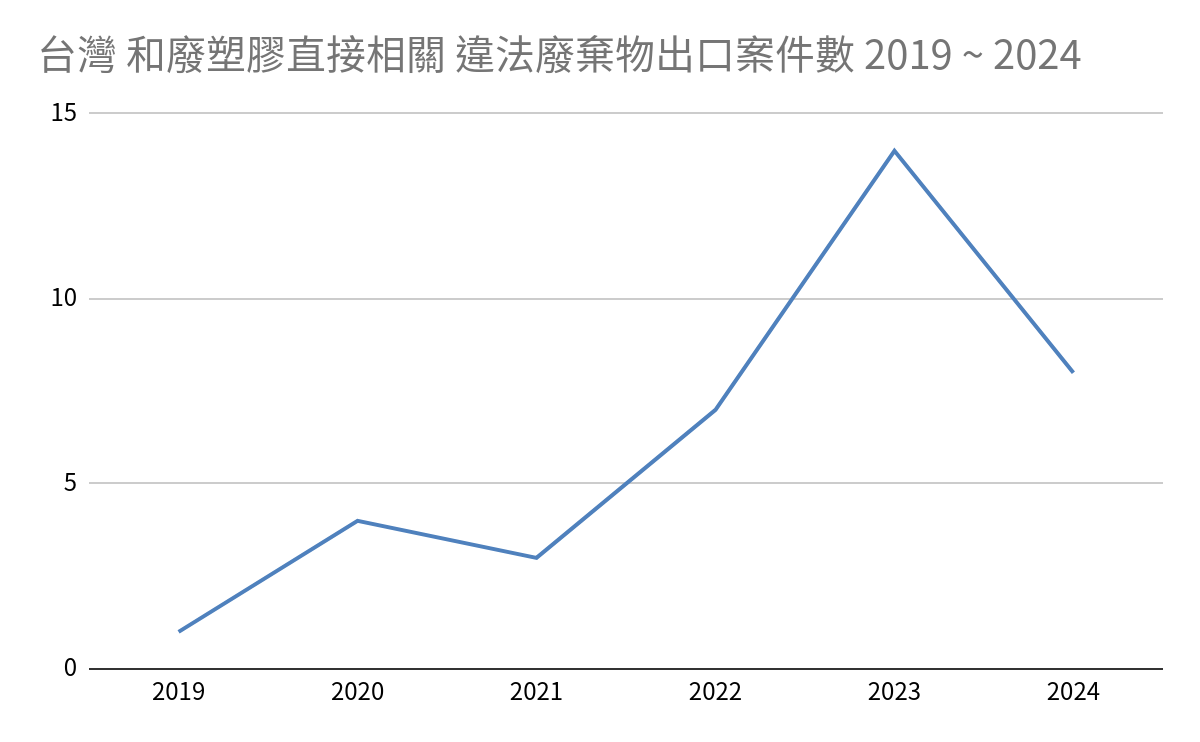

那到底有沒有人違法進口廢塑膠呢?就先讓證據來說話。根據環境部「列管污染源資料(含裁處資訊)查詢系統」,2017年來違法進出口廢棄物案件總共有244件(資料下載時間為2024年8月16日,為截至2024年6月底前開立裁處書的案件),其中違法進口廢棄物案件有123件,違法出口廢棄物案件有120件,未能判定是違法輸入或輸出者有1件。在違法進口廢棄物的123件個案中,有63件和廢塑膠直接相關,佔比超過一半;有42件則和含有塑膠成份的廢五金或廢3C等電子廢棄物有關,等於說和廢塑膠直接或間接相關的違法進口廢棄物案件,其佔比總共高達85.3%。(見表3)

表3. 台灣違法進出口廢棄物案件數,2017-2024年6月

| 違法進口 | 違法出口 | 未能判定 | 小計 | |

| 違法進出口廢棄物案件數 | 123 | 120 | 1 | 244 |

| 與廢塑膠直接相關件數 | 63 | 37 | - | |

| 與廢五金或廢3C有關件數 | 42 | 47 | - | |

| 其他件數 | 18 | 36 | - |

另外,雖然資料擷取起始時間是2017年,但從圖5可看到,直接涉及廢塑膠的違法廢棄物進口案件,是從2018年始有記錄,並於2019年創新高,大概是因為2018年10月當時的環保署加嚴了廢塑膠可以當作產業用料進口的條件之故。

至於違法出口廢棄物的120件個案中,和廢塑膠直接相關者有37件,佔比超出三成,和廢五金或廢3C等電子廢棄物有關者則有47件,也就是說和廢塑膠直接或間接相關的違法出口廢棄物案件,其佔比總共高達七成。(見表3)而從圖6可發現,2017年以來,直接涉及廢塑膠的違法廢棄物出口案件,是於2019年始有記錄,且看起來隨著我國垃圾危機的加劇而一路成長。

這些廢塑膠進出口案件為何會違法?首先來了解一下跟廢塑膠進出口有關的法規。根據我國《廢棄物清理法》第三十八條,要輸出入廢棄物,須向政府取得許可,但公告禁止進口之廢棄物及公告為產業用料者除外,前者如有害事業廢棄物(但排除公告為產業用料者、不含油脂之廢電線電纜、非屬巴塞爾公約列管且非屬混合五金廢料者)、生活垃圾及焚化灰渣、廢皮革削皮(不適於製造皮製品者)及廢皮革粉、廢動植物油或油脂,這些東西公告不得進口,因此無法取得許可;後者如廢紙、熱塑性廢塑膠、廢橡膠(輸入粒徑須大於4mm,輸出粒徑須大於5cm)、廢鋼、廢單一金屬等。

但廢塑膠除了必須具備熱塑性的特性外,在2018年中國禁收洋垃圾造成歐美日許多廉價廢紙、廢塑膠叩關我國,嚴重打擊國內資源回收市場後,前環保署於2018年10月修正廢塑膠及廢紙產業用料要件,規定熱塑性廢塑膠還須符合以下幾個要件,才能歸屬為產業用料,不用申請許可:

- 來源為塑膠製程產出之下腳料、不良品者,以單一塑膠材質或單一型態為限。

- 來源非屬塑膠製程產出之下腳料、不良品者,以單一塑膠材質及單一型態為限。(這一項的廢塑膠來源,主要是來自消費使用後的回收物,比如說,民眾丟棄的塑膠容器,只要回收商將之依材質、型態分類開來,不要把PET、PVC混雜在一起,不要把PET瓶罐和PET薄片容器或聚酯衣物混雜在一起,就可以成為輸出入不用許可的產業用料。)

- 以上兩者的廢塑膠,其輸入用途係作為塑膠成品或製成塑膠原料而直接供產製為塑膠成品。

- 於輸入時,應由依法辦理工廠登記或符合免辦理登記規定之工廠輸入、使用。(也就是說,貿易商無辦理廢塑膠輸入之資格)。

- 不含屬醫療廢棄物或附著土壤者(也就是不能髒髒的)。

回過頭來看這些和廢塑膠直接相關的違法進出口廢棄物案件,其內容物看樣子大多是來自國內外回收商從回收物所篩出、難以變賣甚至應該付出處理費的低品質回收物或垃圾;有時是以廢單一材質塑膠報關,但其實為混雜多種材質的廢塑膠混合物,甚至夾雜光纖電纜或廢五金等,不符合單一塑膠材質、單一型態的產業用料要件;有時是以廢金屬等其他廢棄物名義報關,但夾雜廢塑膠與其他材質或者骯髒(附著土壤),而遭到海關攔截,遭環保單位開罰。

在國際市場上兜售這些低品質回收物的回收商,可能在其中混一些有價的貴重金屬,吸引一些不怕違法、且不惜採取污染環境的處理方式的業者來接收,就好比1960年代二仁溪出海口北岸的廢五金回收處理商,他們只顧電纜線中的有價銅線可為他們帶來可觀收入,而不顧風險地把電纜線的PVC外包覆燒掉,把裡頭有價的銅線拿去賣,這樣的土法煉鋼,導致當地受到戴奧辛嚴重污染。1

而從違法進出口廢棄物案件紀錄來看,台灣仍有人願意冒著違法風險從事類似的生意。當然也有可能接收這種低品質回收物的業者並不知情,只貪圖可低廉取得有價料源,結果踩到地雷。

比如2022年11月,台中海關查到一批號稱內容物為廢鐵的兩個貨櫃,重量為48.88公噸,「經現場查驗內裝物,其外觀為廢鐵金屬,夾雜附零組件之廢印刷電路板、廢家電、廢輪胎、廢引擎、廢塑膠及廢電線等混合五金廢料事業廢棄物」,而混合五金廢料是禁止進口的有害事業廢棄物。這其中不僅有不明材質的廢塑膠,也有由玻璃纖維強化的環氧樹酯所製成的廢印刷電路板,環氧樹酯是熱固性,無法熱融再生,目前廢印刷電路板在國內只能破碎成銅含量超高、甚至可能超過有害事業廢棄物認定標準的玻璃纖維樹酯粉,合法再利用用途需求不及其產量,而曾經被大量違法堆置在屏東一處土資場,包覆的太空包在風吹日曬下逐漸破損,對一旁河川水體帶來嚴重污染威脅。2

某些違法進口案例,裡頭的混合廢塑膠,其實是可摻配在一起回收再生的塑膠料,比如PP/PE,或者PC/ABS,只是不符合產業用料的單一材質要件而被開罰,但若未被抓,進口業者可能還是把它們當原料來用。

但有些違法進口的混合廢塑膠,看來就沒什麼用,若未被抓,可能就被拿去當燃料或棄置在田野了。比如2019年10月,高雄海關即攔截到一批用紙桶盛裝的貨,裡頭有「廢木屑、廢紙屑、廢塑膠碎片、廢棉絮等混合廢棄物」,這些看來非常適合當作SRF原料,甚至有可能直接投入工業鍋爐。也有以PP碎片報關,結果裡頭包括「生活清潔用品製造不良品、廢紙、不織布、HDPE等非單一塑膠材質、單一型態廢棄物」(2022年10月);或以PET塊報關卻「夾雜廢毛毯及廢棉花」(2019年12月),這些廢棄物若成功潤進來,有用的被挑走後,沒用的雜質就會加重我國廢棄物處理的負擔了。

常常到各地勘查環境現況的台南社大環境小組,即曾在台南後壁農田旁發現廢塑料堆置,其中有來自日本的飲料包膜(圖7上圖),還有太空包已經放到破損、露出裡頭混雜的廢塑膠攪碎料(圖7下圖);在風吹日曬雨淋下,這些裸露的攪碎料,極可能散佈到環境中。

因此,會遠渡重洋進來的廢塑膠,若不是很有價值的塑料,就是令其他國家回收商頭大、沒用的東西。同樣的道理,那些令我國回收商頭大的東西,也會丟到他國,傷害其環境,尤其是鄰近我國的東南亞國家。

比如2023年2月,基隆海關查到一批以「均值PET塑膠膜」報關出口,打開卻是「混合多樣廢塑膠,且夾雜多量土壤及少量石塊、廢布等廢棄物」,從這描述看來很可能是來自營建混合物篩選出來、卻篩得不乾淨的營建廢塑膠。2024年台中海關發現有一批以PET塊報關出口,內容物卻是極可能來自電子廢棄物或廢車的「廢PVC膠條、廢PVC電線電纜皮、廢PET電圈、廢ABS塑膠碎片、廢PE膠條、PE塊及廢瓦楞紙板等物品夾雜共計14個太空包。」2022年6月台中海關也有查到一批「夾雜廢泡棉、廢皮革、廢木材、廢塑膠管、廢布」的廢塑膠,其中泡棉、皮革可能來自廢沙發,又有塑膠管與廢木材、廢布,所以源頭可能是來自建築或裝潢拆除工程的營建混合物。這些都是令回收商頭大,更令環保機關頭痛的東西,因為常常是非法棄置或露天燃燒的主角。

這樣的東西,出口到其他國家做什麼呢?2024年3月,基隆海關查到五個貨櫃的混合廢塑膠,且「夾雜土壤、石塊、廢電器、廢電線、廢運動鞋及廢布等髒污物」,要出口「至越南作為輔助燃料。」

違法的廢棄物進出口,對關務及環保機關人員是個沈重的負擔。畢竟企圖闖關者才不會乖乖透漏內容物,他們可以隨便安個貨品名,不打開不知道竟然是廢棄物。比如2020年6月有六個貨櫃在國外海關被查到退運回來,其貨名寫著「PET塑料再生顆粒原料」,內容物卻是廢布、廢土、廢塑膠袋、廢紙、廢塑膠碎片、廢鋁罐、廢鋁箔包、廢生活垃圾及廢棉絮等混合廢棄物。這再次說明著:台灣的垃圾堆置危機、資源減量與回收不力危機,已經影響到國外。

誰在從事廢塑膠進口?

從前述違法廢棄物進出口案例可知,那些國外廢塑膠再生業者不要的雜料廢塑膠,會以各種名義偷渡進來,因此從事廢棄物進口的任何業者,都有可能是兇手,不管是刻意為之,還是踩到地雷,被國外業者強塞進來。

但是,即使是正當地從國外進口單一材質、單一型態的廢塑膠來當產業用料,仍然會帶來國內環境負擔:一來這過程耗能耗水,而且難免會帶有雜質,增加廢棄物處理(包括摻入SRF、焚化、棄置、露天燃燒)及毒性排放的負擔;二來成本低廉、品質又較好的廢塑膠(比如來自回收乾淨度與細膩度較高的日本),可能會壓抑國內廢塑膠回收市場行情,頓挫國內塑膠回收成效、打擊回收者的生計。

因此,是否有必要管控廢塑膠進口量,加徵廢塑膠進口關稅,取消廢塑膠產業用料地位,或加嚴產業用料輸出入的行政管控(比如環境部打算將產業用料的輸出入,從免申請許可改為登記制),是國內環保界嚴正關注、討論中的課題。

那有資格進口廢塑膠、可能會受到前述加嚴管制影響的業者有哪些?首先來看《廢棄物清理法》下的兩個相關法規:

- 根據環境部《屬產業用料需求之事業廢棄物公告事項》,得以產業用料進口的熱塑性廢塑膠,須為單一材質或單一型態的塑膠工廠下腳料或不良品,或為單一材質及單一型態的消費後廢塑膠;且須由依法辦理工廠登記或符合免辦理登記規定之工廠輸入、「使用」,且必須做成塑膠料/品。

- 根據《共通性事業廢棄物再利用管理辦法》, 工廠若要「使用」廢塑膠進行再利用,須應檢具事業廢棄物清理計畫書,送直轄市、縣(市)主管機關或中央主管機關委託之機關審查,並經核准後,始得依附表規定從事再利用。

換言之,須為檢具事業廢棄物清理計畫書向政府申請登記檢核通過的廢塑膠再利用機構,才有資格進口廢塑膠。而這些送到再利用機構的廢塑膠,基本上廢棄物代碼是以R開頭,包括R-0201至R-0208;其中R-0201是事業產生之廢塑膠;R-0202至R-0208是公告應回收的各種材質塑膠容器;而進口的廢塑膠,即使是廢塑膠容器,也因為其生產者未曾在我國繳交回收清除處理費,不屬於公告應回收物,因此申報代碼一律是R-0201。

根據環境部「資源再利用管理資訊系統」公開的登記檢核資料,得再利用R-0201廢塑膠的業者,總共有425家,登記的每月處理量能總計高達17.63萬噸,相當於每年211.56萬噸,遠超過目前國內廢塑膠回收再利用量(2022年為104萬噸,但請參見方塊一說明);加上可以回收再利用廢橡膠(R-0301)、廢人造纖維(R-0801)、紡織殘料(R-0802)的同類業者,總共460家,密集地分佈在台灣島上西部。

諷刺的是,雖然塑膠再生陣容龐大,卻因國內廢塑膠資源回收不力、分類收集體系不健全、加上部份塑膠確實是無法回收(比如複合材質或熱固性塑膠),而只能回收三成不到的廢塑膠(參見方塊一說明),並眼睜睜地看著其餘七成以上淪落焚化爐或被製成SRF,甚至被露天燃燒或隨意棄置。也難怪業者要到國外搶料!而政府為滿足業者生產需求,放寬廢塑膠進口管制,讓業者得以產業用料名義進口,不必申請許可,卻也讓不肖業者有可趁之機。

而且即使目前景氣低迷,仍須搶料。受訪業界人士A表示,國內具回收再利用價值的廢塑膠來源有限,即使從去年第四季到現在,因為中國大量傾銷,塑膠製造業對再生塑料的需求放緩,致塑膠再生粒料市場價格下跌,營收減少;但另一方面還是要跟同業搶購廢塑料,購料成本並未降低,致利潤微薄,已有數個廢塑膠製粒廠撐不下去而關廠。

他說:廢塑料的品質還有運輸成本,決定產源必須付費或可以變賣。如果是單一材質的廢PP物品或下腳料,即使非政府公告應回收,其產源把這些東西交給破碎清洗廠時,仍然是變賣出去的居多。比如,在國內,再利用機構收購廢PP容器的收購價是每公斤7.5元左右(消息來源為基管會),收購已破碎成片狀的廢PP瓶片,收購價是每公斤15-20元。正常的廢塑料製粒廠即使到國外購料,也會以這類有價值、可回收再利用的塑料為優先;而他們看不上眼、認為較不具回收價值的廢塑料,來源包括家電或廢車處理廠的餘料,營建混合物分類處理後的廢塑料,或廢塑膠品破碎清洗廠所產生的餘料。

因此,資訊與家電用品、車子、房子,還有以一次用為主的塑膠品或含有塑膠的其他材質物品(比如其封膜或套膜會在破碎清洗過程中篩出排除的塑膠容器和紙容器),正是前述沒人要的所謂雜料廢塑膠主要來源。

來自資訊與家電用品、車子、房子的雜料廢塑膠,不僅材質混雜,且普遍含有高量的氯、溴以及各種重金屬,因為這些用途的塑膠品使用壽命長,勢必添加可讓塑膠耐熱或耐紫外線的安定劑,會使用各種色料,而這些添加劑可能是重金屬來源;且這些用途通常會考量到防火需求,可能會添加溴化或氯化的阻燃劑,且建材、電纜電線的塑膠包覆、油漆、家具塑膠貼皮等,常常可見三號塑膠聚氯乙烯(PVC)的蹤影,成為氯、溴與塑化劑的來源。因此這些雜料廢塑膠,若做成再生料,會有毒性含量高、污染循環物質流及增加使用者毒性暴露的問題;若做成燃料或送焚化爐燃燒,則除了會排放重金屬外,還會燒出世紀之毒戴奧辛。真的是這樣處理不對,那樣處理也不對!所以唯有好好從源頭減少使用才對,其他處理方式或多或少會有後遺症。

就好比紙廠只收廢紙,但還是會有不肖回收商會把從分選過程排除的雜料,篩入廢紙中;因此,雖然有鍋爐的工廠也不愛用這些雜料廢塑膠製成的SRF,但不會有人刻意把它摻入SRF嗎?

|

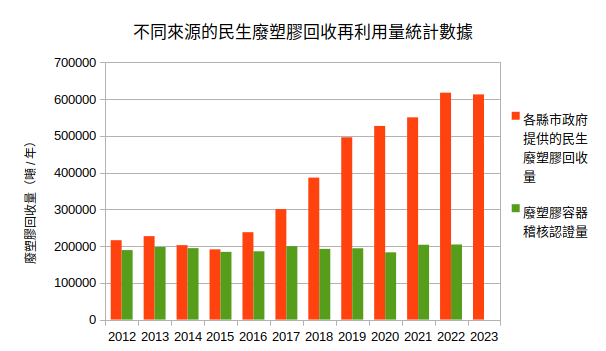

方塊一. 廢塑膠回收再利用量也有問題:令人心碎、不忍卒睹、難以置信的官方統計數據 或許有人認為,2022年104萬噸的廢塑膠回收再利用量,相對於249.8萬噸的廢塑膠處理量,等於廢塑膠回收再利用率有41.6%,廢塑膠靜脈產業的表現已相當亮眼。但其實104萬噸這數據,極為可疑,其遠大於該年度聯單申報事業廢塑膠再利用量(13.7萬噸)以及「廢塑膠容器」稽核認證量(20.4萬噸)的總和,難道其他來源的廢塑膠再利用量可達到70萬噸? 這不禁讓人起疑,官方統計時引用了來自各縣市政府造假提供的民生廢塑膠回收量,其自2016年來急速成長,從2015年之前的每年20萬噸左右,增加到2022年的61.7萬噸,大增41.7萬噸,太不符合實情。相對而言,民生廢塑膠中的主角「廢塑膠容器」稽核認證量,長年來只有20萬噸。扣除那確實不合理增加的41.7萬噸,我國2022年廢塑膠回收再利用量為62.2萬噸,廢塑膠處理量為208.1萬噸,廢塑膠回收再利用率為29.8%,且其中包含燃料化。 |