小高復興設計中心。

清晨的小高,冷冷清清,雅緻乾淨的街道,卻乏人跡。雙葉屋旅館一樓的廊壁上,展示著311複合式災難發生當時的數張相片,有因為地震而倒塌的建築,因海嘯而泡水的街道與車子,因輻射污染而穿戴輻射防護衣的人們;在另一面的牆壁上則貼著當地居民(包括旅館老闆自己)檢測的輻射污染地圖,每年更新。旅館隔壁的店面雖然還關著,但透過落地玻璃門,可見其內放置著一個移動式立地木製招牌,上面寫著「小高復興設計中心」。居民渴望家鄉重生的期待,隱然可見。

用完早餐後,一行人即驅車出發。日本友人先帶我們往南,到浪江町一處污染土方暫存場。在這暫存場旁,立了一塊看版,說明此暫存場是由農地轉用,還有轉用目的及許可轉用的單位。暫存場四周有圍籬,暫存場內只見一包包污染土方被堆成好幾列,每一列均覆以黑色塑膠布。在圍籬外的道路上,我們偵測到的輻射值為0.3-0.4微西弗/小時左右,但越往道路邊坡綠地靠近,輻射值越高,在邊坡上,我們偵測到1.72微西弗/小時、高於背景值至少8.6倍的輻射值。而放眼望去,遠方是一片綠地。這種用來暫存輻射污染土方的農地,不在少數;這種尚無法除污的綠地,隨處可見。

浪江町的一處污染土方暫存場。

接著我們驅車往西北,前往我們今天的主要目的地,飯館村。車子開到飯館村交流中心時,出來迎接我們的是一位滿頭白髮、神情謙沖的長者,伊藤延由。他是飯館村農業培訓中心經理,1943年生,今年七十五歲。他先帶我們到飯館村繞了一圈,回來後再以簡報方式詳細說明。在我們坐定後,他緩緩說出:從許多輻射量測過程中,他發現放射性物質已經進入自然循環了。

中間為伊藤延由,許淑茹攝。

關於輻射暴露,他首先比較了幾種不同來源的輻射劑量與影響:首先是自然暴露,在核災前,土壤放射性活度是10-20貝克/公斤,空間輻射劑量率是0.05微西弗/小時,因此一年的自然暴露量約是438微西弗;放射性治療一次的劑量,高於自然背景輻射,但它會有讓人得到適當治療的好處;坐飛機往返東京紐約一趟,承受的輻射劑量約為200微西弗,好處是縮短旅行時間;但核災,除了持續的輻射污染之外,對人一點好處也沒有。

311複合式災難下的飯館村

飯館村面積約230平方公里(相當於0.85個台北市),75%是森林,核災前人口為6,500人。該村民眾金錢收入不多,但可從森林中獲得豐富食材,比如山蔬、野菇。

核災前,村民正努力要把飯館村打造成全日本最漂亮的農村;但好景不常,2011年3月11日發生大地震,飯館村離震央較遠,也不靠海,村子裡房屋並沒有因為地震而倒塌,也沒有受到海嘯襲擊,但沒想到毀於海嘯的福島核一廠輻射外洩。雖然飯館村距離核一廠約45公里,是在30公里圈外,但輻射塵隨著風於3月15日白天吹到該村上頭,其時剛好下雨,當天晚上又降雪,雨雪洗下的輻射落塵,導致村內土壤受到高劑量的輻射污染。

2011年3月16日清晨的飯館村,伊藤延由攝。

其實,當村民尚不知道核一廠輻射外洩時,日本環境省就已經預測到輻射落塵可能會降在飯館村,並派人於3月14日前來設置輻射偵測器,結果隔天就測到44.7微西弗/小時的輻射劑量率,是迄今測到的最高值。

當時大部份民眾對於輻射還不是很了解,對於44.7微西弗/小時是高還是低還無感的情況下,政府在3月21日時邀請長崎大學教授山下俊一前來演講,企圖淡化核災的嚴重性,說每年暴露於100毫西弗是安全的;之後政府更到處宣傳說抽煙、喝酒也會暴露於輻射中。

由於在核災剛發生時,中央政府的決策者還以為核災沒那麼嚴重,而政府官僚也一直在宣傳輻射污染並不可怕,因此儘管3月15日就測到飯館村受到高劑量的輻射污染,但直到4月11日時,中央政府才下令全村須於1個月內撤離,但全村於6月底才完成撤離。

避難後身心出問題者多 年輕人返鄉意願低

因為核災,伊藤延由先生開始學習核能相關知識,也開始針對災民做問卷調查,了解他們的想法與狀況。他在核災一年後發問卷,發現由於避難環境不是很好,許多人身心出現狀況,其中21%的人需要吃藥。另外,問災民是否想要回來,有49.1%的民眾不想回來,但如果能除污到自然背景的程度(<1毫西弗/年),原本不想回來者有21.6%會想回來;但政府決策未能顧及不同民眾不同心理需求,而只是抱持著「我來除污,讓你們回來」的態度。

在311前,村內人口有6,132人;現在(2019年8月),在籍人口剩下5,563人,其中一直待在村裡未避難的人口有34名,包括四戶人家(共7名)及養老院中的27名老人家,在村內避難的有1名,外地避難現已返鄉者為1,180人(此為官方數字,但實際回來為600人),移入者有126名,出生者2名,因此現在飯館村實際居住人口為1,343人。據統計,截至2019年7月10日止,還在縣外避難的福島縣人口,還有31,483人。

在返鄉人口當中,有高達72.8%年齡在六十歲以上,在五十歲以上者則高達84.1%。年輕人願意回來的比例甚低。

除污有其限度 無法安心生活

至於村內輻射污染的變化,伊藤延由在村內二十個農地和二十個住宅進行定點監測,測量離地1米及1公分的輻射劑量率,然後取其平均,雖然平均測值隨著時間以及除污作業而降低,但他發現除污有其限度,無法完全除污,且平均測值無法確保那個地方的安全性。

因為政府只針對居民生活圈進行除污。在住宅周遭、道路的除污工作,包括打掃、清洗與刨除表層五公分土壤;在農地,則是把上層30公分土壤和下層30公分土壤交換,並在上下翻耕後的上層乾淨土壤,施灑可以吸附銫-137的沸石(只於第一次耕種前施灑)及可抑制植物吸收銫-137的碳酸鉀,但在某些地方(如飯館村),當農地表層土壤放射性活度高於5,000貝克/公斤時,則把表層5公分土壤刨除;在牧地,則是把表層土壤刨除,回填乾淨客土後,再施灑沸石與碳酸鉀;在果園,則只是清洗樹幹或切除樹皮,畢竟果園土壤不可能像農地一樣上下翻耕或刨除,而日本政府也宣傳說由於果園土壤鉀含量高,會抑制果樹根部吸收銫-137,所以清洗樹幹就可以了。16

在離住宅區與農地邊界20米內的樹木,則是移除枯枝落葉、修剪枝條,去除底部的土壤就算除污完成,所以除污是以居民生活圈為主,森林原則上不在清除輻射的範圍內。所以親近森林反而會接收到較高的輻射劑量。且殘存在森林的放射性物質也可能會隨雨水沖刷與風吹揚塵而散布到已除污地區,使得輻射劑量再次升高,同時換土工程需要很多乾淨的土壤,挖山體的土壤來進行換土變成必要工程。

離住宅20米內的林地除污情形,佐藤克春攝。

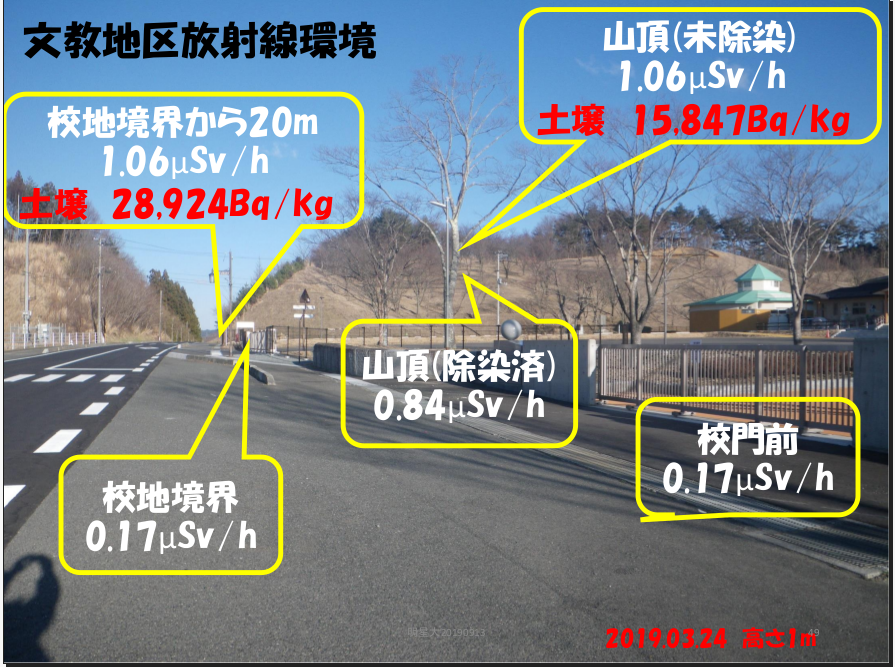

比如伊藤引導我們坐車從一所學校旁的道路進去時,我們輻射偵測器上的測值即上升到0.4-0.6微西弗/小時之間,這還是坐在車內的測值;伊藤說他曾在離學校邊界20米處測到高達1微西弗/小時的輻射劑量率,該處土壤放射性活度達到28,924貝克/公斤。他說,這是學童每天必經道路,位在已經解除管制的區域,有些路段旁邊有林地,輻射劑量率都偏高,這樣子的輻射,對身處發育階段的學童而言,安全嗎?

學童每天必經的道路,右側為校園。伊藤延由攝/製。

放射性物質已經進入食物鏈了

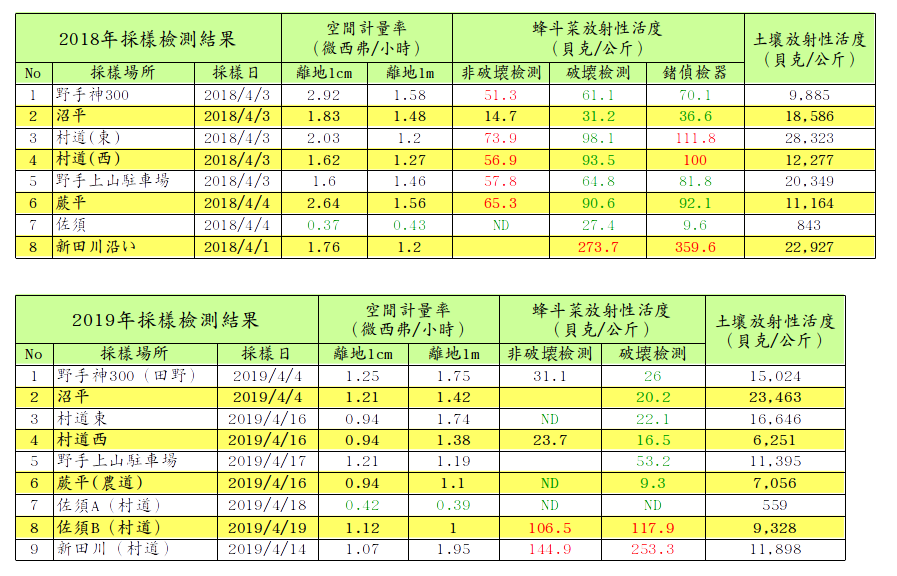

而且放射性物質已經進入食物鏈了。伊藤這一兩年都有在村內已除污地區採集一種植物(蜂斗菜)進行輻射檢測。2018年採集的8個地點中,雖然都位在已除污地區,但只有在「佐須」這一地點的空間幅射劑量率是小於0.5微西弗/小時(約為自然背景輻射的兩倍多),土壤放射性活度是低於1,000 貝克/公斤(約為自然背景輻射的50倍),其他都高於1微西弗/小時、10,000貝克/公斤;而在這八個地點中,也只有位在該村最北端的、離福島核一廠最遠的「佐須」這一地點所採集的蜂斗菜之放射性活度遠低於食安管制標準(100貝克/公斤),其餘地點的蜂斗菜不是測值接近食安標準,就是超出食安標準。

在2019年,伊藤持續在這八個地點採集蜂斗菜,但在佐須這一地點中採集了兩點的蜂斗菜,結果其中一點(佐須B)的空間輻射劑量率在1微西弗/小時左右,土壤放射性活度接近 10,000貝克/公斤,所長出來的蜂斗菜之放射性活度也超出食安標準。這表示即使在同一除污地點,也會有不同程度的輻射污染,無法保證所長出來的植物一定都符合食安標準。至於其他七個地點雖然土壤放射性活度仍偏高,但所採集的蜂斗菜,除一點仍遠高於食安標準外,其他則比2019年測值低,且都符合食安標準,但仍高於土壤放射性活度最低的點(佐須A)所長出來的蜂斗菜。這表示植物有沒有吸收到放射性物質,要看機率,但整體而言,土壤放射性活度高的地方,所長出植物之放射性活度偏高的機率也比較高。

伊藤延由 2018-2019年蜂斗菜採樣檢測結果

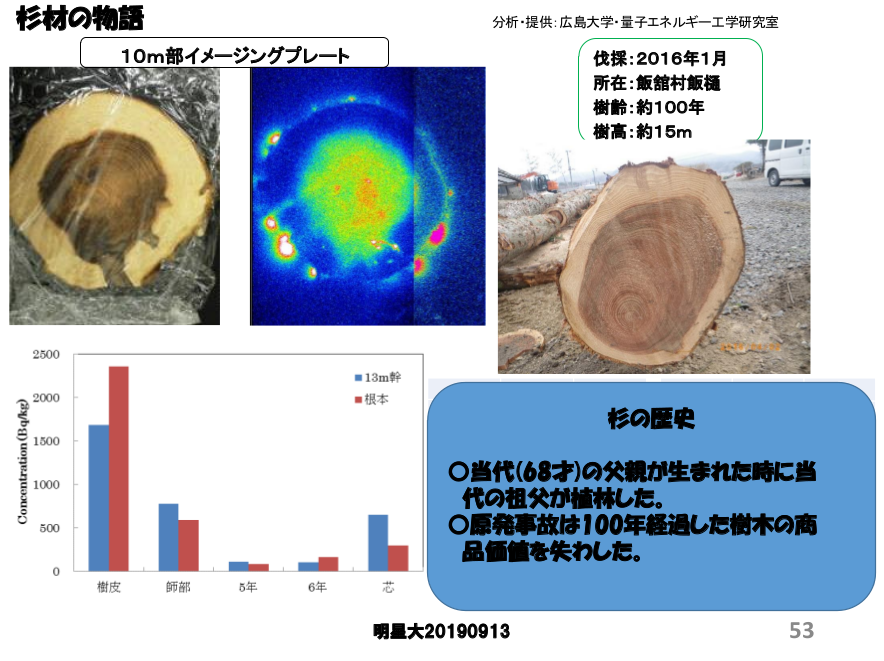

放射性物質也進入了當地重要建材柳杉。伊藤家有一株柳杉,是他的祖父於他父親出生時種下;2016年,伊藤把這棵十五米高的百年杉木砍下,送到實驗室檢測,發現不只是樹皮與韌皮部的放射性活度高於500貝克/公斤,十三米橫切面的樹心,放射性活度也高於500貝克/公斤,靠近根部的樹心,放射性活度也有250貝克/公斤左右,因此無法成為安全建材。

伊藤家柳杉的輻射檢測結果。伊藤由延提供。

另外,2015年在飯館村野手神這個地方採集的一、二年齡幼木的根莖葉中,都可檢測到銫-137,這表示植物的根部從土壤中吸收了銫-137,其葉子的放射性活度甚至高達數千到數萬貝克/公斤。

在這種情況下,無法放心地在這個地方生活,無法安心吃這裡所長出的食物,必須倚賴嚴謹的輻射檢測把關機制。唯有等到土壤放射性活度衰減到自然背景值,才有辦法回復以前的生活。但要等多久?伊藤以2017年10月26日在該村檢測到的土壤放射性活度44,893貝克/公斤為例,要衰減到自然背景值(10-20貝克/公斤),必須等到330年、十一個世代之後。

萬般產業皆凋零

飯館村農業以稻米和旱作為主,有多樣的蔬菜和花卉栽培。當地農作原有兩個優勢,其一是日夜溫差大,作物品質佳(這是因為植物在白天行光合作用所產生的碳水化合物,在越低溫的夜晚累積越多,因此養分充足,花開得漂亮、果子香甜、好吃);其二是可利用畜產排泄物所製的堆肥及山區枯枝落葉形成的腐植土,來增加土壤肥份;然而酪農場還沒有人重新開張、腐植土則成了輻射污染來源。現在雖有幾個農民返鄉耕種,但後繼無人。核災前,種稻戶數有471戶、面積達694公頃,目前剩下26戶、47公頃;核災前,畜養牲畜的戶數有228戶、養殖頭數達到2,617頭,現在只剩下6戶、43頭。

至於和農業並列為飯館村兩大支柱的林業,原本所產木頭可用來進行蘑菇栽培或當作紙漿原料,但因為樹木遭受輻射污染而無法使用,高輻射污染的林地也不適合入內工作,而難以復原。

其他行業的情形呢?大地震至今已有八個辦公場所重新開張,但其中一個業者隨後又撤離,因為通勤時經過強制撤離區或已解禁但仍有高輻射污染的林地時,會有輻射暴露風險。畢竟是謀生,不是為了謀死!

唯有除污賺不完

儘管飯館村有75%森林無法真正除污,到目前真正除污的面積只有15%,但除污費用已達3,100億日圓,且除污工作所刨除的輻射污染土方(其放射性活度大部分約在2-3萬貝克/公斤之間),數量相當龐大,共裝了170萬袋太空包,先暫存村內,堆置場面積達140公頃,畢竟刨除1公頃農地表層5公分土壤,就會產生1,000噸污染土方。另外,受輻射污染的枯枝落葉,也裝了70萬袋太空包。據估計,福島全縣的污染土方,約2,200萬立方米、3,520萬噸,相當於台灣一年事業廢棄物產生量(2,000萬噸左右)的1.76倍。

飯館村的污染土方暫存場,黃煥彰攝。

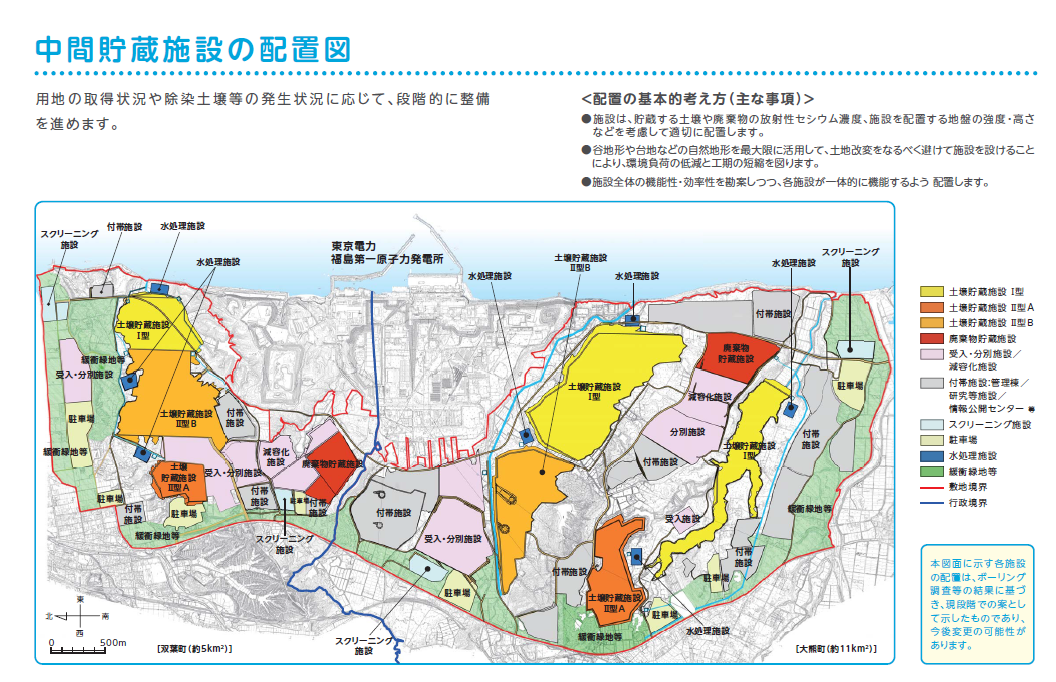

這170萬袋太空包的污染土方,截至2018年時還有120萬袋尚未移出,今年預計要再移出37萬袋,因此村內還暫存著許多污染土方。這也就是為何當我們坐著車,隨著伊藤先生訪查村內污染土方暫存情形以及環境輻射污染程度時,沿途可見一輛輛的卡車,載著這些太空包,往位於大熊町與雙葉町靠近福島核一廠的中間貯存設施前進。

飯館村道路上載著污染土方、絡繹不絕的卡車,黃煥彰攝。

這些污染土方,原本預定暫存村內三年,再送到中間貯存設施減容(方式是用篩分設備把太空包、枯枝落葉等可燃物篩出來焚化)後存放三十年,最終送到福島縣外還不知道會設在哪裡的最終處置場永久存放。但截至2019年3月,飯館村的污染土方已暫存了七年,移出進度不到一半;而且也不管村內空間輻射劑量率高低,就說已完成除污,就要村民回來,當然很多居民不願遷回。

至於非土方的輻射污染廢棄物,則是每公斤十萬貝克以上的送到中間貯存設施減容暫存三十年,十萬貝克以下的送到環境省規劃的特定廢棄物掩埋場永久儲存。

中間貯存設施配置圖。資料來源:日本環境省。

大量污土無處去 填地利用成解方

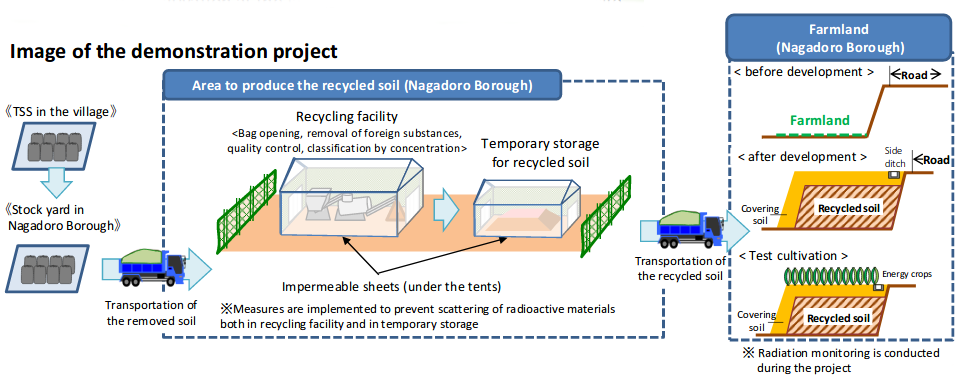

由於中間貯存設施用地取得進度不如預期,最終處置場的場址更是遙遙無期,為了減少最後必須最終處置的污染土方數量,因此日本環境省想出再利用的方法:在把污染土方依放射性活度分類後,把放射性活度8,000貝克/公斤以下的污染土方,拿去當作路堤、海堤、海邊防風林等公共工程的填築材料,上面再覆以乾淨土壤,並採取措施防止輻射污染散佈或滲漏,同時監測地貌變化,以期施工階段的額外輻射劑量能低於1毫西弗/年,營運期間的額外輻射劑量能低於0.01毫西弗/年。據估計,放射性活度8,000貝克/公斤以下的污染土方,數量約有1,006萬立方米,接近總量一半。目前,日本政府已於2017年在南相馬市進行路堤填築試辦計畫,並準備在飯館村的長泥區推動另一試辦計畫。17

長泥區現在仍是受到高度輻射污染的歸還困難區,還沒進行除污,但飯館村希望能早日除污,以廢止該區的強制撤離令,因此提出污染土方再利用計畫:在長泥區的一塊私有農地旁興建土壤篩選設施,把該村污染土方拿來篩選,每公斤低於5,000貝克者則拿來墊高這一塊農地,上面再覆以乾淨土方,然後種植能源作物或花卉。18

飯館村長泥區的污染土方再利用計畫概念圖。資料來源:日本環境省。

這樣的再利用,引起居民很大的爭議,畢竟在核災前,高於100貝克/公斤的廢棄物就被視為不安全的,需要特別處置,現在卻要拿去再利用,不是很矛盾嗎?何況5,000貝克/公斤的污染土方,需要170年才會衰減到100貝克/公斤的安全值,居民強烈質疑這樣的再利用,安全嗎?

無力完整除污 有錢收攏人心?

除污工作耗費巨資,目前已投入3兆多日圓(光是飯館村的除污工作,就花了3,100億日圓),未來還不知要投入多少錢;但現在只要冠上重建之名,就可以花很多錢大興土木,比如政府在飯館村中學校進行校園整建工程,並於該校旁新設保育園,合計就花了20幾億日圓左右;但這所從幼教到高中的完全中小學,所有學生不過百名。

至於對受害者的損害賠償,按理上是由肇事者東京電力公司負責,但因賠償規模龐大,因此政府透過原子能損害賠償支援機構,補助東電以避免其破產,因此是由國家買單;至於要賠多少,是由肇事者東電公司認定,再由國家依照東電公司認定範圍內予以賠償,而非由獨立機構來審定賠償金額。

2017年3月,除了歸還困難區外,其他地方都解除強制撤離令了。但這解除撤離的標準,是訂在自然輻射劑量的20倍,也就是20毫西弗/年。未來如果有類似狀況發生,可能會比照這標準來處理,因此這不光是福島的問題,也將是所有可能發生核災地區的問題,是以伊藤先生希望大家能夠嚴正面對。

最後,他以核災受害者角度做出總評,認為日本政府與東電公司沒有完全承擔起應有責任,而核能是人類現有知識下無法掌控的能源。

結語

一天半的福島行下來,緊湊而扎實,我們聽聞了許多,雖然還不夠多,但心裡已相當沈重,同時也更加明白,為何在發生那不忍卒睹的福島核災之後,還有那麼多人勇於提倡人類尚無法安全掌控的核能?福島,是個很美麗的地方,翠綠的山林、阡陌相間的農田,曾是多少人想要實現美好田園生活的所在;但一夕之間,儘管景色依舊美麗,卻已壟罩在看不見的輻射污染下,美夢為之破滅,必須遠走他鄉,另謀生路。

但對於不仰賴這自然環境維生的擁核幫而言,卻絲毫不受核災影響。對他們而言,蓋核電廠,他們賺錢;操作核電廠而不發生意外,他們賺錢;當核電廠發生嚴重輻射外洩事故,只要躲得遠遠地,他們生命完全不受威脅,除了那些在核電廠賣命的第一線員工以及承包維護工作業者的勞工外;當災害大到他們無法承擔賠償與補救責任時,國家會補貼他們以避免其倒閉,他們不用負責;而且他們可以承包除污工作,大賺錢;還得以救災、防災、重建之名,把大量金錢從國庫轉入私人口袋,大賺錢。無論有無核災,他們都賺錢;核災規模越大、輻射污染越久,他們就賺得越多越長久。天下哪有那麼好的生意?!

但我們該只以經濟發展為中心,完全依據金錢訊號來思考,而不看人生其他重要價值嗎?賺到國家倒閉、民不聊生、無法回家,我們於心何忍,能矇眼看不見嗎?那些深知核電危險卻倡導著以核養綠的人們,不禁讓人想起九二一大地震後,曾聽到一位在工程顧問公司服務的人員講起,他們看著電視上慘烈的畫面,一面生起畏懼與同情之心,一面卻不禁浮起這樣的念頭:「重建工程做不完,發了!」他們「發」了,卻有許多人的人生,還有許多世代納稅人繳的錢也「花」了!

當然,世界各地越來越頻仍的氣候災難,也不斷提醒我們氣候變遷的危險,但我們不應抱持著兩害相權取其輕的態度,而不去面對什麼才是對人類最好的選擇。畢竟,造成氣候變遷的根源,與那些擁核者的基本思維,其實是一致的,就是無限制地追求經濟成長。而規模越來越龐大的人類經濟活動,不僅將消耗龐大的能源,也將耗用龐大的物質資源與土地,帶來龐大的廢棄物與污染,破壞許多生物的棲地,造成生物多樣性大幅消失與人類族群體質的弱化、病化,帶領人類越過許多生態限制,這種種都將帶來人類的毀滅。縮小經濟規模,以最少的物質與能源以及對環境最友善的方式達成生活所需,才是人類永續生存的解方,而非可以發很多電的核能與任何其他能源。

記福島行(三)〈〈――。

附註:

- ◆"Nasubi asks Questions:Data for the Truth about Radiatio, Food Edition", Ministry of Environment, Ver.1, August 2017.

- ◆"Environmental Remediation in Affected Areas in Japan", Japan MOE, January, 2019.

- ◆"Treatment and Disposal of Contaminated Soil", Citizens' Nuclear Information Center, October 2, 2018.

- 作者:

- 謝和霖,看守台灣協會祕書長。

- 黃煥彰,中華醫事科技大學護理系副教授、台南社大環境行動小組召集人、看守台灣協會理事。

- 蘇惠卿,國立台灣海洋大學海洋法律研究所副教授。

- 許淑茹,臺南市立金城國民中學資訊科教師、成功大學人類研究倫理審查委員會委員。

- 此次福島行要特別感謝綠色消費者基金會董事長方儉出借輻射偵測器並指導使用方式;感謝日本友人藤原壽和、佐籐克春與金星等人協助安排、講解與陪伴;感謝木幡ますみ、櫻井勝延、伊藤延由等三位寶貴的見解與經驗分享。

- 發表日期:2019年12月12日。