今年中部四縣市陸續出現垃圾危機,台中、彰化的垃圾堆滿了焚化爐垃圾貯坑,南投、雲林的垃圾則暫時堆置在掩埋場上,致臭味四溢。其中雲林的生活垃圾,堆置在掩埋場待處理的量於最近超過兩萬多噸,迫使雲林縣長李進勇於日前親自北上立法院向環保署求援。然而環保署提供的解方,卻是要求雲林啟用設廠時問題重重、環評被行政法院宣告無效的林內焚化爐,完全無視該焚化廠違法設置、決策不當、決策過程涉及賄賂、業者於興建中擅自變更設計的問題,完全不像是一個主管環保法規、嚴守正義的機關,倒像是焚化廠業者的業務代表。

這四個縣市的垃圾危機,各有不同的故事。其中彰化是因為去年底爆發禽流感,溪州焚化爐暫停歲修協助處理遭撲殺的家禽,致爐體不堪負荷而接連破管,造成二號爐提前於4、5月停機歲修,導致垃圾塞爆焚化爐垃圾貯坑,甚至堆置在垃圾傾卸作業平台。擁有三座焚化廠的台中,則是因為高雄於年初調漲外縣市廢棄物焚化處理費,生活垃圾從每公噸450-1350元不等,調漲到每公噸2307元,事業廢棄物則調漲到每公噸2200元,致使中部許多縣市的事業廢棄物大量流向台中的焚化廠,台中市議會為保障境內企業享有便宜的廢棄物處理設施,甚至通過決議,要求台中的焚化廠以處理境內生活垃圾和事業廢棄物為優先,而環保局承辦人員也沒有做好把關(據了解已予以懲處),嚴守長期以來分配給各事業單位的廢棄物進廠量,任事業廢棄物大量湧進三座焚化廠,而無暇協助處理南投的生活垃圾(原本兩縣市有簽訂合作契約,每天協助處理110噸),不僅造成南投的垃圾開始堆積在掩埋場上,台中市自己產生的生活垃圾,也有部份要外運到高雄的焚化爐。

至於每天有200噸左右生活垃圾需要送往外縣市焚化處理的雲林,則是因為去年10/11月焚化廠歲修潮期間暫時堆置的圾圾,原本打算於年底外運消化,卻又遇到年底禽流感爆發,佔掉了其部份的焚化處理量,接著今年2月的國家清潔周,5月的焚化爐歲修潮、7/8月的颱風季,都造成其垃圾堆置量持續增加,至今已有兩萬多噸。雖然雲林縣每天仍有外運兩百多噸至外縣市焚化廠處理,但因為前述原因而累積在掩埋場達兩萬多噸的垃圾,卻需要更多的焚化處理容量來吸納,而需要環保署協助調度處理。

垃圾焚化廠餘裕量這麼大 為什麼會有垃圾危機?

這四縣市的垃圾危機,雖然各有不同面貌,卻有共同的元兇,就是事業廢棄物。依據廢清法,地方政府必須負責清除處理的是民眾產生的生活垃圾(法規中稱為一般廢棄物),而事業廢棄物要怎麼處理、送到哪裡處理,依法是事業主自己的責任;政府的職責則是監督這些事業廢棄物的流向,確保它們依法處理,不會亂跑。當初這些大型垃圾焚化廠興建的目的,只是為了處理生活垃圾,現在卻因為收受事業廢棄物,而排擠掉外縣市生活垃圾,實是反客為主。

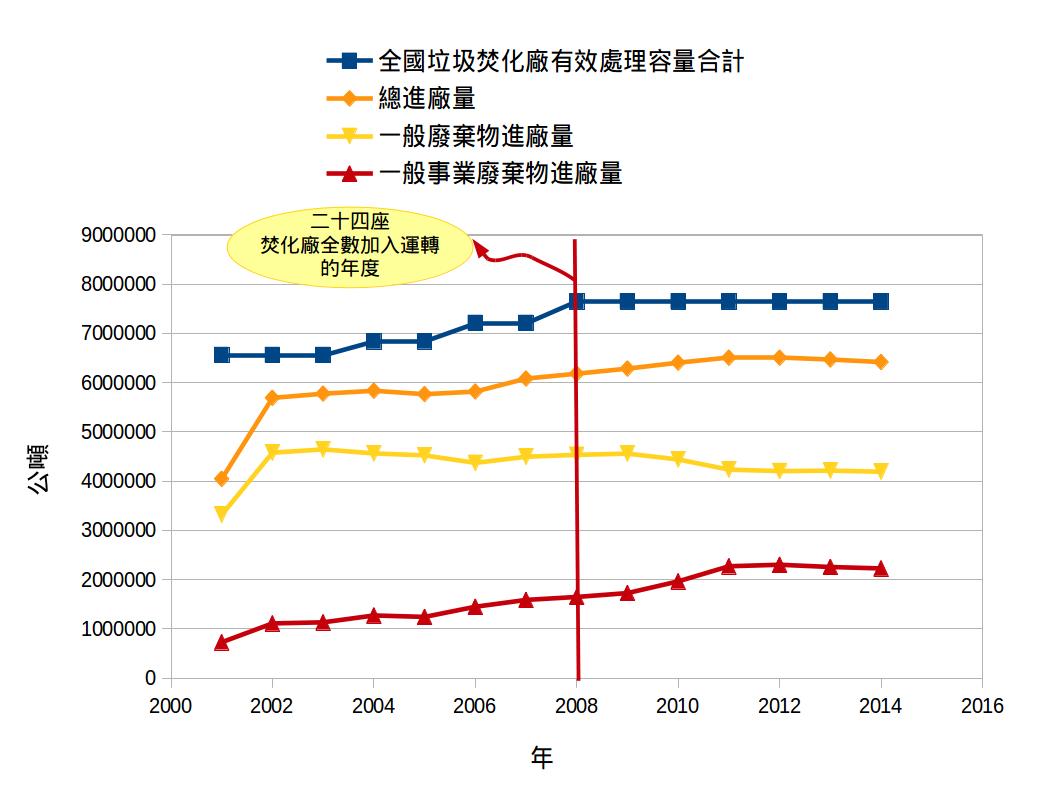

如果這些設計來處理生活垃圾的焚化爐,只處理各縣市的生活垃圾,那全國24座焚化廠,可以停掉將近一半的爐子。根據環保署統計,全國24座焚化廠的設計處理容量總共為每日2.465萬噸,而這些焚化廠於2014年的廢棄物總進廠量為642萬噸,平均每日不過1.75萬噸,僅佔總設計處理容量的七成。這642萬噸送到焚化爐的廢棄物中,有419萬噸是生活垃圾(約佔總進廠量的六成五、總設計處理容量的四成六),223萬噸是一般事業廢棄物(約佔總進廠量的三成五、總設計處理容量的兩成五)。考量到焚化廠的操作營運會有歲修、故障停車維修的問題,故通常以設計處理容量的八成五做為其有效處理容量,則整體而言,我國焚化廠的餘裕量尚有一成五,若只處理生活垃圾,則高達三成九。

由此可見,我國焚化爐的餘裕量真的很大,如果能夠有效利用,同時力行垃圾減量與回收,根本有相當充份的時間,可讓我們邁向垃圾零廢棄的政策目標,擺脫垃圾焚化的環境與財務負擔;但環保署現在卻滿腦子想著如何逼迫雲林、台東縣政府,啟用林內、台東這兩座停擺十年的問題重重焚化爐(是會引起環境污染與財務登革熱的蚊子焚化爐),並研擬次世代焚化爐興建計畫,要一些財務能力有限、還沒有焚化爐的農業縣市,一起來跟債務已經累累的國庫要錢,興建昂貴的焚化爐。這種便宜行事、花錢了事的心態,正是當初環保署制定垃圾焚化政策的心態,結果造成國家資源錯置與浪費,難道環保署還要再錯下去嗎?而在經濟困盾的現在,我們還有花錢了事的本錢嗎?

問題在哪裡?

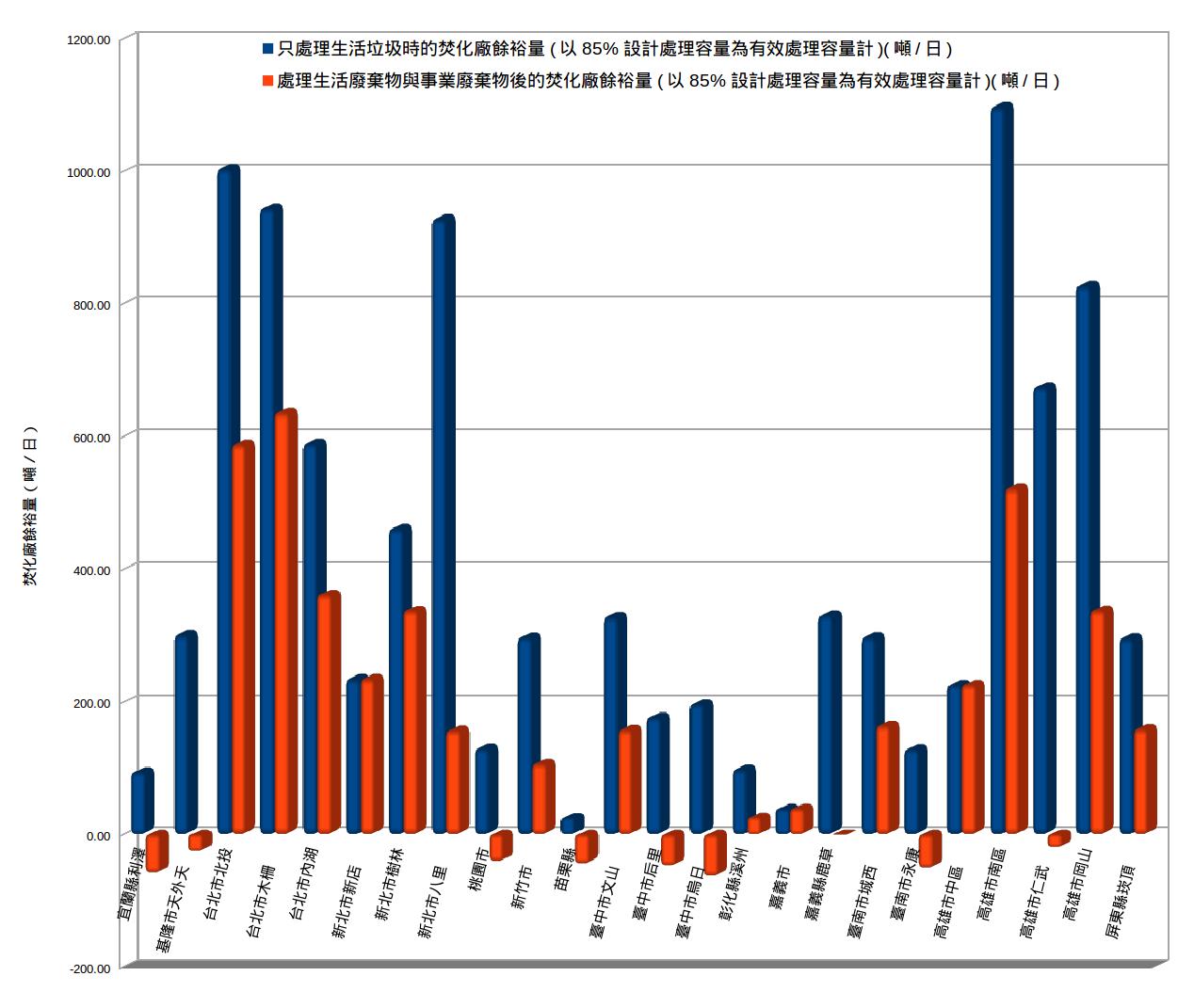

環保署應該要正視的是,是事業廢棄物與焚化廠的管理出了問題,才造成了今年的垃圾危機。根據環保署2014年各焚化廠的營運統計資料,我們可以看到(見下圖),在不算事業廢棄物時,最有餘裕的焚化廠主要集中在台北、新北、高雄三都,新竹、台中、嘉義、台南等地的焚化廠餘裕量也不算小,都接近或達每日兩百噸以上,但比起這三都的餘裕量,可說是小巫見大巫。在計入事業廢棄物後,中部的幾個焚化廠就幾乎沒有餘裕了,甚至有超載的現象。於是,當今年初高雄市調漲事業廢棄物的處理費後,大量的事業廢棄物流向中部的焚化廠時,就排擠了原本要處理台中、彰化、南投、雲林生活垃圾的焚化處理容量,加上最有餘裕量的台北、新北、高雄三都:台北不處理外縣市廢棄物(包括一般事業廢棄物與生活垃圾),新北不願意處理外縣市生活垃圾,高雄不願意分配太多處理容量給外縣市生活垃圾,而形成了不該有的垃圾危機。

台北、新北與高雄這種被環保署稱為本位主義、排拒外縣市生活垃圾的作法,其實部份反映了當地民眾對焚化爐污染的憂懼,以及希望焚化爐早日除役的想望。但這三都其實並未真正回應民意,因為其大部分的焚化廠都有收受事業廢棄物,且所佔比例不低。不管事業廢棄物是來自境內或境外,其來源與成份皆較生活垃圾複雜,所產生污染恐怕會較外縣市生活垃圾嚴重。當初(2003年)台北市民曾經反對北基垃圾合作,原因是那時基隆生活垃圾分類回收做得較差,而且台北的焚化廠也沒有確實做好垃圾進場管理,台北市民不希望自己努力減量回收而省下來的焚化處理容量,用來替不努力減量回收的外縣市解憂,同時可能讓有害廢棄物偷渡進來。但現在各縣市生活垃圾的回收率已大幅進步,即使最差的也有將近40%;結果這三個直轄市對外縣市垃圾敬謝不敏,卻大收特收事業廢棄物,這其中恐怕夾雜了不少的利益考量。畢竟,用餘裕量來處理事業廢棄物,可以收取較多處理費,而這些依賴其他縣市焚化廠處理生活垃圾的農業縣市大部份都很窮,常常會積欠處理費,收了如果往後要不到錢,可能只是免費服務。(這問題也反映了地方政府在地方議會政治壓力下,無法調漲垃圾費,以反映成本。)

成本外部化的事業廢棄物焚化處理費

各縣市垃圾焚化廠收取的事業廢棄物處理費雖然較生活垃圾為高,但恐怕已經破壞市場行情。首先,焚化廠必須要有足夠的垃圾燒,才能運轉發電,而我國這二十四座焚化廠的餘裕量太大,他們必須以事業廢棄物來填補,如果價格太高,恐怕不會有人願意把事業廢棄物送進來。「所幸」,這些焚化廠有能力低價搶市。首先,政府沒有要求使用環境風險低但成本高的底渣與飛灰處理技術,而是推動低成本但環境風險高的底渣再利用方式,就是篩分後填地、當馬路級配料等,而有害的飛灰也是以水泥固化後送到公有掩埋場掩埋等便宜方式來處理。於是,這灰渣處理成本,就部份被外部化了。

其次,這些焚化廠是為處理生活垃圾而設計的,其設備等級或空氣污染防治處理的成本,恐較一般的事業廢棄物焚化爐為低。比如,這些焚化廠講究發電賺錢,但要發電多,就必須回收越多廢熱,而要回收越多廢熱,就必須讓廢氣緩慢降溫,把廢熱儘量傳送給鍋爐產生蒸汽;然而廢氣溫度降得越慢,就越容易形成戴奧辛。因此要抑制戴奧辛的形成,就必須得犧牲發電收益。這廢氣處理成本,也部份被外部化了。

再者,這些焚化廠,面對來源、成份複雜的事業廢棄物,並沒有要求要做好分類,也沒有進行嚴格、逐批的落地檢查。這檢查的人力成本,也大幅省下來了。雖然環保署稱有網路申報控管事業廢棄物流向,但誰知道會有什麼樣的廢棄物混進去?據某個曾在廢棄物清除公司工作過的朋友透露,他曾發現其公司把電子業產生的有機廢溶劑倒在木屑裡,然後以廢木屑名義送往南部的焚化廠;而彰化溪州與高雄岡山的焚化廠,都曾被民眾發現排放紫煙與紅煙。

焚化廠到底在燒什麼?

這便宜收費,使得許多有焚化處理事業廢棄物需求的業者趨之若鶩,而部份的焚化廠,似乎也來者不拒,事業廢棄物越燒越多(參見下圖紅線)。雖然環保署訂有不得進入這些垃圾焚化廠的事業廢棄物種類,包括有害事業廢棄物、不可燃廢棄物、不適燃廢棄物、分選收集後之資源垃圾等四大類,但除少部份是以廢棄物代碼明確列入黑名單外,有哪些是得以進到焚化廠的,環保署並未以廢棄物代碼明確訂定,而由縣市政府或操作業者判定。過去曾有焚化廠操作業者表示,他們拒收的PVC廢棄物,跑到南部的焚化廠了。我們懷疑,這樣的情形,可能不在少數。

據環保署統計(參見附檔),委託或共同處理的一般事業廢棄物,於2013年及2014年分別為224萬噸與217萬噸,扣掉明顯屬於前述四大類不得進廠種類以及液態廢棄物,則分別剩下156萬噸與140萬噸;而申報以焚化方式處理的事業廢棄物,於這兩年分別是138萬噸與124萬噸。然而委託這二十四座焚化廠處理的事業廢棄物,於2013年及2014年就分別達225.9萬噸與222.8萬噸,不僅高於所有委託或共同處理的一般事業廢棄物申報量,更遠高於可能可以進入這些焚化廠的事業廢棄物申報量,以及以焚化方式處理的事業廢棄物申報量。環保署有必要公開這些焚化廠收受的事業廢棄物種類及數量,同時解釋前述不合理現象。

| 項目 | 2013年 | 2014年 |

| 委託二十四座大型垃圾焚化廠之事業廢棄物焚化量(噸) | 2,256,895 | 2,228,258 |

| 所有一般事業廢棄物之委託或共同處理量(噸) | 2,240,802 | 2,173,546 |

| 「可能」可燃適燃之一般事業廢棄物之委託或共同處理量(噸) | 1,565,555 | 1,428,234 |

| 事業廢棄物(含有害)焚化處理申報量(噸) | 1,383,336 | 1,219,023 |

因此,事業廢棄物的便宜收費,看來是對地方政府、焚化廠代操作業者以及事業廢棄物產生者有利的三贏局面,其實是靠寬鬆的技術規範及管理換來的。這是不合理、不符合公平正義、完完全全圖利業者的行為。以往垃圾焚化廠還沒那麼多時,一般事業廢棄物的處理價格一噸要5000元,但現在送到這些焚化廠,可能只要兩、三千元。這不僅壓抑了事業廢棄物產生者的減廢意願,也壓抑了更好的廢棄物處理或再生技術的投資意願。而鬆散的規範與管制,更讓全民的健康與環境處於不確定的風險當中。

環保署應如何對症下藥 將外部成本內部化?

要使這些焚化廠收取的事業廢棄物處理費,符合公平正義原則,環保署便要面對前述的垃圾焚化廠與事業廢棄物管理的問題,提出解決方案。

首先,應該以廢棄物代碼明確制定可以進垃圾焚化廠的事業廢棄物種類,若是無異於生活垃圾的事業廢棄物(比如事業單位的員工生活廢棄物)進廠,比較沒有疑慮,但這些僅33萬左右,佔這些焚化爐的事業廢棄物總進廠量的15%;其他進廠的事廢來源為何?是否真的毒性低?可燃?適燃?不可回收?都應詳加檢討。除了制定得進廠的事廢種類白名單之外,環保署應該要求各焚化廠對進廠的事業廢棄物進行逐批檢查,同時錄影上網並開放民眾在旁確認。

其次,考量這些焚化廠升級設備轉型成為事業廢棄物焚化廠的可能性不高,環保署應要求各焚化廠的煙囪,要安裝戴奧辛的連續採樣系統,其可長時間監控焚化廠的戴奧辛排放情形,而非像現在般一年只檢測一次,而採樣時間只有六小時。如此可讓操作業者能夠不投機取巧,更謹慎執行事廢進廠檢查,並做好垃圾的破碎、攪拌以及廢氣的污染防制。

再者,環保署應要求事業廢棄物進廠量佔總進場量一定比例(十分之一或二十分之一)以上的焚化廠,其底渣應採取較嚴謹、高成本的前處理方式,方能進行再利用。同時考量掩埋場場址難尋,對於採取掩埋的飛灰固化物以及部份不符合再利用品質規範的底渣,或者因為焚化成本提高而送往掩埋場的事業廢棄物,環保署也應制定最低收費標準,避免負責管理掩埋場的地方政府在政治壓力或惡質業者威脅利誘下,濫收事業廢棄物。

上述措施當然會墊高事業廢棄物焚化處理成本,但可減少有害事業廢棄物或不該進廠的一般事業廢棄物偷渡進廠,督促事業廢棄物產生者好好思考如何源頭減量,回收利用,並可鼓勵企業界投資更佳的事業廢棄物處理或再生技術。同時,這些措施也可能進一步提高焚化廠餘裕量,而可減少類似今年垃圾危機的發生率,並可早日讓老舊或維護保養不佳的焚化廠除役。

克服地方政府逐利心態

但上述措施並沒有辦法解決一個很現實的問題:地方政府因為收取事業廢棄物可以得到較大利潤,而寧把焚化廠餘裕量用來處理事業廢棄物而不願協助處理外縣市生活垃圾。要打消這種妨礙區域垃圾合作處理的逐利心態,讓各垃圾焚化廠願意以收取生活垃圾為優先,事業廢棄物次之,則須從錢著手。

想辦法讓垃圾費能反映成本

首先,要求各地方政府落實廢清法的要求,訂定能夠真正反映垃圾清除處理成本的垃圾費。在地方議會阻擾下,現在全國沒有一個縣市政府訂定的垃圾費可以反映成本,通常還要由縣市政府從其他財源支應。這對於經濟能力較優的台北等直轄市,還過得去,但對於雲林等貧窮縣市,則是非常沈重的負擔。垃圾費未能反映實質成本,雖然違反了廢清法的要求,但環保署通常以這是地方自治權力一句帶過,而束手無策;但是地方自治應該不能逾越憲法與法律架構,也就是只能加嚴管制,強化治理,不能比憲法或法律寬鬆。地方議會可以審查垃圾費的制定是否符合廢清法的要求,是否反映實質成本,但不能做出不得調漲的決議。環保署即使不便否決地方的決議,但至少能要求各地方政府,將垃圾清除處理成本細項,公開在環保署網站上,讓大眾了解我們的垃圾清除處理成本與垃圾費的制定是否合理;同時要想辦法讓大眾了解,可以反映成本的垃圾費,才是真公平合理;不然讓政府挖東牆補西牆,到最後花的還是人民的納稅錢。人民絕對佔不了政府的便宜,而不能反映成本、落實使用者/汙染者付費的費率與收費制度,只是讓某些人佔他人或後代子孫的便宜;而這,不應該是我們的社會價值吧??

如果雲林等財政困頓的縣市,能夠制定較高的垃圾費率,對每個人的負擔不見得增加多少,而且可以有效督促民眾做好源頭減量與分類回收,而且縣府也較有能力負擔垃圾外運處理的費用,而不會輕易讓其他縣市賞閉門坑。

公辦民營廠之焚化處理費中之建廠成本 應歸公再分配

其次,是要避免焚化廠成為地方政府浮濫、令人眼紅的營利工具。在說明這個辦法前,必須先說明一個背景:在目前這二十四座焚化廠中,有十六座是公辦民營,也就是環保署出錢蓋好,然後把產權轉移給地方政府,再由地方政府發包找業者代為經營;另有五座是公辦公營,由台北市與當初的高雄市自己花錢建廠以及營運;另三座是BOO或BOT模式的民有民營廠,也就是先由民間出資,再由地方政府以保證垃圾量逐年攤還成本。對於擁有公辦民營廠的縣市政府而言,其當初不僅不用出錢蓋廠,在環保署於廢清法中要求下,其收取(或代操作業者收取)的焚化處理費中,除了包含一筆要付給代操作廠商的操作維護費用外,還包括一筆分攤當年建廠成本的費用(如下表)。這筆以設備折舊為名義的費用,依廢清法應納入該縣市政府的一般廢棄物清除處理基金,作為未來廢棄物清除處理機具或設施的重置或復育。

| 公辦民營廠 | 廠名 | 興建費用+土地成本+回饋設施經費+建設獎勵金 | 設計處理容量 | 縣市政府保證交付垃圾量 | 保證垃圾量佔設計處理容量之比例 | 縣市政府交付垃圾之操作維護費 | 廠商自行收受事業廢棄物時繳回縣(市)庫之設備折舊費/回饋金 | 由縣市政府先收取事業廢棄物焚化處理費時納入縣(市)庫之設備折舊費/回饋金 |

| 1 | 宜蘭 | 24.33 | 600 | 124100 | 56.67% | 596 | 988 | 無 |

| 2 | 基隆 | 24.24 | 600 | 73000 | 33.33% | 583 | 920 | 無 |

| 3 | 新北新店 | 40.64 | 900 | -- | -- | 288 | 無 | ?? |

| 4 | 新北樹林 | 48.27 | 1350 | -- | -- | 77 | 無 | ?? |

| 5 | 新北八里 | 58.51 | 1350 | 263710 | 53.52% | 0 | 1152 | 無 |

| 6 | 新竹 | 38.92 | 900 | 193450 | 58.89% | 295 | 無 | ?? |

| 7 | 台中文山 | 36.06 | 900 | 220000 | 66.97% | 489 | 無 | ?? |

| 8 | 台中后里 | 34.09 | 900 | 201660 | 61.39% | 339 | 1125 | 無 |

| 9 | 彰化溪州 | 33.75 | 900 | 262800 | 80.00% | 148 | 無 | ?? |

| 10 | 嘉義市 | 21.40 | 300 | 73910 | 67.50% | 789 | 無 | ?? |

| 11 | 嘉義鹿草 | 36.71 | 900 | 157680 | 48.00% | 234 | 1174 | 無 |

| 12 | 台南城西 | 29.67 | 900 | 217200 | 66.12% | 475 | 無 | ?? |

| 13 | 台南永康 | 36.28 | 900 | 229950 | 70.00% | 135 | 無/1100 | 無 |

| 14 | 高雄岡山 | 45.65 | 1350 | 140000 | 28.41% | 63 | 1026 | 無 |

| 15 | 高雄仁武 | 49.96 | 1350 | 182500 | 37.04% | -147 | 1105 | 無 |

| 16 | 屏東 | 32.52 | 900 | 248200 | 75.56% | 83 | 無 | ?? |

| 民有民營廠 | 廠名 | 契約中估算之設置成本 | 設計處理容量 | 縣市政府保證交付垃圾量 | 保證垃圾量佔設計處理容量之比例 | 契約中計算之每公噸操作維護費 | 契約中計算之每公噸攤提建設費 | 每公噸委託處理費 |

| 1 | 桃園(BOO) | ?? | 1350 | 418837.5 | 85.00% | 35 | 1443 | 1478 |

| 2 | 台中烏日(BOT) | 18.21 | 600+300 | 186150 | 56.67% | 129 | 1150 | 1279 |

| 3 | 苗栗竹南(BOT) | 25.7 | 500 | 155125 | 85.00% | 344 | 1946 | 2290 |

| 4 | 雲林林內(BOO) | 33.13 | 600 | 186150 | 85.00% | 384 | 2171 | 2555 |

| 5 | 台東(BOO) | 21.7 | 300 | 93075 | 85.00% | 407 | 2249 | 2656 |

| 註:烏日廠600噸為BOT,另300噸為業者經政府核可,自行興建營運。 | ||||||||

但是對於擁有公辦民營廠的縣市政府而言,這簡直是無本生意,是中央政府的分年補助。只要有一噸事業廢棄物進焚化廠,就會有一筆錢進入地方政府口袋,而且在地方政府普遍債務累累下,也沒有依規定專款專用。但如果是生活垃圾進焚化廠,就不一定會有一筆足額的費用納入該基金,因為如前所述,地方政府向民眾收取的垃圾費並未足額反映成本,當然會以支應必要支出(比如付給代操作業者的操作費用)為優先;至於境外生活垃圾,許多擁有公辦民營廠的縣府,之前也體諒這些沒有焚化設施的農業縣市財政不良,也未予以足額收費。另外,許多代操作業者當初為了搶得營運權,而給予業主的縣市政府優惠的生活垃圾處理費,而這少收的利潤,則由代操作業者從自行收取的事業廢棄物之處理費來補足,而且其通常會在合約中訂定其可以自行收取之事業廢棄物的量。這兩個現象,當然會提供誘因,讓這些公辦民營廠或地方政府優先收取事業廢棄物,在焚化廠餘裕量有限時排拒境外生活垃圾。

環保署給地方政府的補助,應該要公平合理。這些擁有公辦民營廠的縣市政府,在不付出分文代價即獲得穩定的收益以及掌控焚化廠營運的權利,不用擔心自己縣市產生垃圾危機,這當然讓其他沒有焚化廠的縣市眼紅,而跟環保署爭取焚化廠的興建。這是當初環保署提出第二個焚化廠興建計劃的緣由之一,只是當初環保署已經經費不足,而改採取BOO/BOT模式,但答應補助一半建廠經費。但對於設有民有民營廠的縣市而言,環保署的補助並沒有進入自己口袋,而是民營廠的業者口袋,所以如果收不到足夠的事業廢棄物,以填補所謂的保證垃圾量,可能還會帶來極大的財務負擔。

要矯正這種不公平的現象,環保署不應像當初一樣,再送個焚化玩具給地方政府,而是要求這筆攤還建設成本的費用,應繳回環保署,再由環保署統一分配,包括補助花蓮、雲林、台東、南投或離島澎湖等外運生活垃圾(但前提是要求他們做好源頭減量與分類回收),獎勵擁有焚化廠的縣市政府協助處理境外生活垃圾。同時,這筆費用更應用來規劃設置廚餘堆肥或厭氧發酵設施、垃圾回收設施、補充地方執行分類回收的機具與人力,以大幅提升垃圾回收率。

結語

但切記,在規劃設置這些廚餘堆肥或厭氧發酵、垃圾回收設施前,千萬不要依賴在這方面其實沒有足夠專業的顧問公司,即使該公司是環保署的長期合作伙伴,在焚化爐工程方面經驗豐富。據聞,澎湖的垃圾分選廠運轉一年即因為太臭而停擺,即是仰賴沒有這方面專業的顧問公司之後果。正確的政策,還需要找到對的人來執行,才會得到預期成果;也不能因為一時挫敗,就走回錯誤的焚化政策老路。廚餘的堆肥或厭氧發酵,技術並不難,在市場上有簡單的技術也有豪華的設施可供選擇;垃圾分類與進一步回收,可學習日本的某些小鎮,提供詳細的分類手冊,教育社區民眾好好分類;也可學習歐州許多城市的模式,花錢向專業廠商購置垃圾分選廠了事;當然也可以開發我們自己的方法,比如環團提出的回收Web3.0方案,透過回收追蹤條碼以及高額的回收補貼,讓民眾有誘因做好資源回收。

環保署別忘了,還有許多該做而未做的事情,包括禁止或限制PVC等含氯塑膠的使用,並避免其焚化;擴大生產者延伸責任制的涵蓋範圍,同時督促還沒有適當回收設施的產品之生產者開發回收管道。另外,本文提到的某些建議涉及修法,而環保署也確實要趕緊就廢棄物的管理制度進行大刀闊斧的改革,包括推動十年還躺在立院的兩法合一(整併目前的廢棄物清理法與資源回收再利用法),並藉此立法機會改善廢棄物管理的長年陳疴。

- 作者:謝和霖/看守台灣協會 祕書長。

- 發表日期:2015年10月18日。