市售兒童塑膠手錶 四成錶帶塑化劑超標!

含PVC材質的產品無所不在,連兒童塑膠手錶的錶帶也可能是由PVC製造,而且產品標示不清的情況也是屢見不鮮。根據標準檢驗局的調

查,這些產品有些連材質、成份、製造商相關資料等都未標示,嚴重損及民眾知的權益;此外,有四成錶帶塑化劑(標檢局稱之為可塑劑)超標,而這些鄰苯二甲酸

酯類的塑化劑大多添加於

PVC。因此,我們唯有選購有完整且正確標示的產品,並拒買PVC,方能減輕PVC的環境危害並保障身體的健康。

標檢局於4月21日公布市售兒童手錶的檢測結果,12件樣本中發現在「錶殼規格與重金屬含量」部份,全數合乎規定,但在「鄰苯二甲酸酯類可塑劑含量」部

份,有5件「錶帶」驗出塑化劑含量超標,商品資訊的「中文標示」部份,則全數不符合「商品標示法」之規定。

標檢局指出,「鄰苯二甲酸酯類」是一種環境荷爾蒙,會干擾生物體內分泌的化學物質,使男性出現雌性化傾向,並提高女性罹患乳腺癌的機率,這次驗出DEHP

(鄰苯二甲酸-二乙基己基酯)、DINP(鄰苯二甲酸二異壬酯)等塑化劑的含量介於0.12%至20.56%之間,最高已超過國家規定(六種受到管制的鄰

苯二甲酸酯類塑化劑含量總和不得超過0.1%)的205倍。本次檢驗不符合規定的商品已要求業者回收、下架,並限期改善、銷燬或退運。

標檢局表示,消費者選購兒童塑膠手錶時,應注意產品是否有明確標示製造廠商的聯絡方式、成分、材料、生產國別、尺吋、製造日期等資訊,且不要讓嬰幼兒將塑

膠物品放入口中啃咬,避免將塑化劑或重金屬等有害物質吃進肚子,此外,還要教導孩童養成勤洗手的好習慣。

標檢局抽查的兒童手錶品牌與結果請按我。

資料來源:

- 經濟部標檢局4月 21號新聞稿。

- 〈市售兒童塑膠手錶 逾四成可塑劑超標〉,卡優新聞網2011年4月

22

日。

揪出PVC、自己DIY

如果朋友們檢測到疑似PVC或PVDC的商品或包裝,如食品包裝材料、生 活日用品、玩具等,請Email告知本協會,並提供以下相關資料,包括:商品名稱,製造商、販售商(或購買地點)、購買時間、照片2-3張(分別顯示商品 外觀、產品標示或材質標示)、採用PVC等含氯塑膠的部位(商品本身或其包裝),還有您的稱呼與連繫電話,協會將在確認無誤之後公布,並正式發函製造商企 業主,監督其改善。

如果手邊沒有工具不方便自行檢測的朋友,亦可以將您所蒐集到的『可疑物 品、包裝袋等』寄給協會,由我們來鑑定,但請註明購買時間、地點,並請保持包裝袋上的任何標示完整。

謝謝囉!請大家一起來改善我們的環境吧!

採取行動

雖然PVC廣泛應用於各種產品,但大部分的產品都可找到技術與市場均相當成熟的替代材質,而且一般這些替代材質對環境或使用者的危害均 小於PVC,比如泛用塑膠中的PE、PP,即可取代大部分的PVC產品。更何 況,PVC製的許多產品,是不必要的,可完全避免使用的。因此,淘汰PVC是完全可行的。

以下,是你可以採取的行動:

- 請加入我們的【反PVC行動電子郵 件寄發名單】,大家一起來行動:請寄一封信到我們的信箱:twwatch@ms31.hinet.net,主旨為【我要加 入反PVC行動網】,我們將每月寄送1~4次關於反PVC行動的信件,請你一起來參與我們發起的網路消費者行動。

- 請告訴你的親朋好友,關於PVC的危害,並一起來加入我們的行動。

- 清查生活周遭的PVC用品,並且從此拒買與拒用。

- 要求百貨業、零售業與量販店業者不要銷售PVC製品與包裝。

- 要求醫院不要使用PVC醫療用品。

- 協助自己的工作場所(公司、學校、 醫院、工廠、政府機關),擬定無毒的採購計畫,將PVC產品從採購清單上淘汰。

- 教育你自己,讓自己具備更多關於PVC危害的知識,以讓行動更有力量。

更多資訊請見:/archive/Anti_PVC/pvc-index.htm

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

阿塱壹,不要跟我說再見!!

隨著汽車的發明乃至普及,人們慢慢發現,可以去的美麗祕境已經越來越少了!原本是為了想方便去到更遠的地方,從走路、騎單車到騎機車換成汽車,再到開四輪 傳 動車、RV車,從產業道路、公路、快速道路到高速公路無限蔓延,彷彿是人類文明的進化史,人類無限向自然蔓延,以致到處都是人,到處都塞滿了車。於是,我 們期待最後終極祕境。自2010年12月台26線公路阿塱壹段在環評大會倉促通過,最後一段僅存的六點九公里天然礫石海岸將成絕響。卻意外引發蜂擁而至的人潮,爭相要去「看他 最後一眼」,「告別阿塱壹」、「悼念阿塱壹」之旅成為半年來最夯的行程,單日最高達到一千人次。絡繹不絕的遊覽車,載滿遊客開到現存道路的盡頭,盡可能開 到車不能開為止,然後花四個小時快速走過,再度搭上遊覽車揚長而去,感覺自己的人生就沒有錯過的遺憾了。但是我們的下一代呢?也許不知道曾經有過的美麗, 就不會感到遺憾。於是,阿塱壹就真的應驗了眾人的魔咒,成為「留不住的最後處女地」。

對於探索祕境的一方來說,正是由於未受開發的神秘感,在現世極為罕有而珍奇,而即將消失反而帶來一種浪漫的憂傷,成就探秘的動機,無論方法是開車或步行, 都純粹是消費自然的心態,並未轉換成守護淨土的行動。而對於居住在祕境的一方來說,祕境意味著交通不發達、人口外流、落後邊陲;同時面對的是消費自然美 景、不會為在地經濟帶來幫助的遊客,故寧可將期待放在公路開通後,能夠改善經濟弱勢。於是,保存阿塱壹古道與開闢公路就變成了對立的是非題,住在祕境的人 也不希望保留自己最珍貴的自然祖產。

而阿塱壹古道本身,在公路總局「技術犯規」地將短短十二公里的公路工程,切段成六個標案,逐漸蠶食鯨吞天然海岸後,剩下這段最後六點九公里,形成「路開一 半,不能中斷」的局勢。這個段落正是海岸侵蝕後退最嚴重,因此古道原本穿越的礫石灘,在今日只能藉助拉繩,攀上觀音鼻高繞下切。繩子繫在強風吹襲身形長不 高的脆弱小樹上,支撐每日三、四百人到一千人的攀爬,原本有植被的山壁,被人為踩踏加上風雨沖蝕,形成深及腰部的沖蝕溝,步道與崖崩劣化得更為迅速,探秘 人潮加速了阿塱壹古道的毀壞。

探秘心態與征服消費自然、人定勝天在邏輯上一脈相承,無論方法是開車或走路,都只會促成不斷地開發與環境破壞。只有採取行動,無論是寫信連署、上街遊行、 向公路總局強烈抗議;或是挽起袖子,參與重新改線、動手作步道志工,到社區協助改善經濟弱勢,才能永久地保留祕境,讓我們的下一代、下下一代都能慢行阿塱 壹。請不要說再見,我們的阿塱壹。

作者:徐銘謙/看守台灣協會研究員

本文簡版刊載於4月25日立報看守台灣專欄

愛之適足以害之:台灣鮭魚的輓歌

話說台灣行政院農委會保育科於2000年開始,禁止雪霸國家公園管理處將 該處武陵工作站舊孵化場,繁養殖生產的台灣鮭魚(也稱台灣櫻花鉤吻鮭)釋放至七家灣溪,為期6年。雪霸國家公園管理處利用2000年由七家灣溪採集的5對 野生台灣鮭魚當創始族群(founder),辛苦完成台灣鮭魚的完全養殖(complete aquaculture)。到2004年艾莉颱風(Ariel Typhoon)來襲之前,共生產5千餘尾由1齡到4齡不等,投餵人工飼料,基因極端同質(Fst=0.006)的養殖台灣鮭魚,圈養於緊鄰七家灣溪2號 攔沙壩邊的舊孵化場。

2004年8月27日艾莉颱風豪雨沖毀舊孵化場,一舉捲走至少3,271 尾以上的養殖台灣鮭魚,而對野生台灣鮭魚族群產生嚴重威脅。當年夏季調查七家灣溪1號到3號攔沙壩發現台灣鮭魚的總數是1,646尾,而歷年此處台灣鮭魚 的數量占七家灣溪台灣鮭魚總數的55%以上。2005年七家灣溪經歷自2003年以來最多次(112次)也是最大(每秒610公噸)的降雨流水量,締造水 棲昆蟲生物量(biomass)和豐度(abundance)最低的紀錄。

本人帶領之研究團隊以3種分子標記(AFLP, 微衛星DNA,粒線體DNA),在台灣鮭魚(Oncorhynchus formosanus)主要棲地七家灣溪(1號到3號攔沙壩),調查2004、2005、2006和2008年台灣鮭魚族群的基因結構。研究顯示族群的基 因在30個微衛星DNA部分全同質,個體彼此全序列粒線體DNA的差異亦極微。對解析此瀕危物種的基因結構,顯然比微衛星DNA與粒線體DNA更具威力的 AFLP分析結果亦顯示,代表族群變異的指數Fst由2004年的0.01,一路下滑到2008年的0,表示基因完全同質。當族群基因多樣性消失,即使此 後族群數量再度增加,日後一旦遇到疫病(寄生虫、細菌、病毒等)、競爭者、天災地變等生物與非生物的突擊與威脅,可能無法應變而集體滅亡。

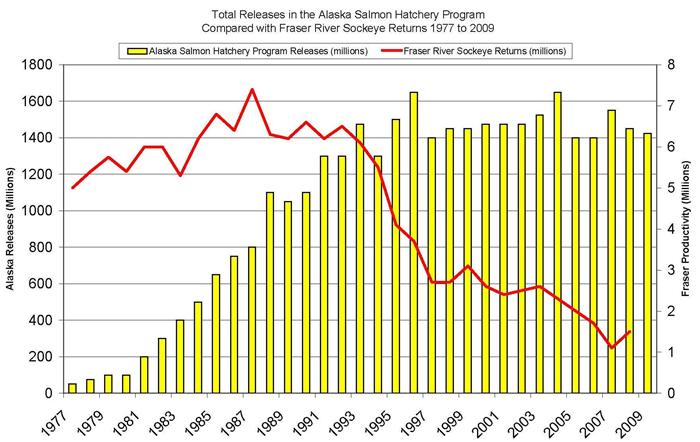

2010年加拿大英屬哥倫比亞省河系湧入3.4千萬尾紅鮭,數量是 2009年的17倍(2百萬)。根據2010年整理1952年至2005年北太平洋鮭魚數量之數據,發表於《海洋和沿海漁業期刊》(Marineand Coastal Fisheries)的一篇研究北太平洋孵化場和野生鮭魚豐度的強度與趨勢綜論之報導,北太平洋正邁向成為「鮭魚魚滿為患」的窘境。目前在太平洋的太平洋 鮭魚數量是50年前的兩倍,而且超過五分之一的魚源自於孵化場。科學家發現北太平洋可能已經接近了鮭魚承載能力的極限,而且,因為越來越多由孵化場所生產 鮭魚的大量湧入,迫使太平洋野生鮭魚很難找到足夠的食物賴以生存,飽受威脅。

北太平洋日本、美國、加拿大與俄國在1970年合計共放流5億尾人工孵化

的稚鮭到太平洋,到2008年,這一數字更飆升至50億尾。事實上,科學家發現當下北太平洋來自日本孵化場的白鮭數量比野生白鮭還多。孵化場繁殖的鮭魚與

野生鮭魚競爭,並妨礙野生鮭魚族群之恢復,甚至造成野生鮭魚族群之滅絕。美國阿拉斯加鮭魚孵化場放流的鮭魚越多,洄歸至加拿大弗雷澤河的野生鮭魚卻逐年減

少。(如下圖)美國華盛頓大學Hilborn教授說的好:「原本北太平洋近來環境良好,自然會生產免費的大量健康鮭魚;孵化場弄巧成拙,發冤枉大錢生產劣

質鮭魚。」

黃色長條代表各年由阿拉斯加鮭魚孵育計畫釋出的鮭魚數

紅色曲線代表各年洄游弗雷澤河的紅鮭數量

證諸國外眾多研究結果,七家灣溪棲地有限的生物承載 量、剛巧遇上隔年2005年的壞年冬,種內個體競爭激烈(2003冬3,042尾、2004冬 1,593 尾、2005冬523尾、2006冬2,270尾),極可能又是養殖場族群取代與置換(replacement)野生族群的另一個活生生的例子。

作者:郭金泉/台灣國立海洋大學

水產養殖系

本文簡版刊載於5月2日立報看守台灣專欄

【看守台灣論壇】

紅與黑的故事

在主張新自由經濟的學者眼中,全球化是一條勢在必行的道路,可讓各國發展

本身最具優勢的產業,提昇全球經濟運作的效率。

然而,其背後的最大驅動力,其實是為了無限壯大自己而無所不用其極的資源

爭奪,是一種變形的殖民主義。在全球化的鐵蹄下,資源豐富的發展中國家常常沒有因為物產豐富而得到好處,反而因此民不聊生,環境惡化,有人稱之為「資源的

詛咒」。

現在,在全球化的殺戮戰場上,多了一位殖民者,也就是高掛著紅旗、實施專

制資本主義、就在我們對岸神氣活現的中國。他們在非洲大陸大舉投資,以保障其高速經濟發展所需資源以及13億人口所需糧食的取得。這些投資雖然受到非洲許

多國家政府的歡迎,也讓中國在非洲的影響力日增,但是否能夠解決非洲本身所面臨的

飢荒與貧困,還是反而惡化了問題?

5月14日(六)的下午,我們邀請了由「早安財經文化公司」出版的《黑暗 大布局》譯者陳虹君,來跟 我們分享她的觀察與見解。虹君除了具國際地緣政治專業、同時也相當關注這個問題;她將為我們帶來一部描述這個現象的紀錄片《紅旗飄揚黑暗大陸》,並導讀 《黑暗大布局》一書,不論影像或文字,俱精彩豐富,能夠促 使大家深入思考全球化與經濟成長的迷思。希望大家能夠踴躍報名參與。

- 時間:2011年5月14日(六)下午2:00分 ;

- 地點:台北科技大學 環境館204室(學校在捷運忠孝新生站旁,從新 生南路第二個側門進入左側的第一棟建築,該側門可看到一地下停車場出入口。地圖請按我。)

- 主講者:陳虹君(畢業於台灣藝術大學電影系、巴黎第四大學法語文化以及 巴黎第八大學影像美學研究所,為自由撰稿、影像獨立工作者。《黑暗大布局》譯者)

要報名者請email至下列信箱:twwatch@ms31.hinet.net,

主旨請打:【我要參加看守台灣論壇】,並留下您的大名

與聯絡電話即可。

關於《紅旗飄揚黑暗大陸》:

- 法國、瑞士/52分鐘/聯合作者:Serge

Michel & Fabrice Monod

- 導演:Fabrice Monod/2008

- 內容:為了豢養兩位數的經濟成長率,中國正全面攻佔非洲天然資源。其友誼援助項目的多樣性與中國人在非洲的積極工作,造成中-非

關係緊密結合。影片將帶我

們發現於布拉薩市剛果的葉氏家族。過去是法國非洲「狩獵後花園」的剛果隨著中國人的到來正在改變其命運。葉家八十多人在此從事夜總會、餐館、雜貨、進口水

泥、出口木材等事業。還有其發達的政、商關係網絡...

關於《黑暗大布局》

- 作者:Serge Michel、Michel Beuret、Paolo Woods

- 譯者:陳虹君

- 出版社:早安財經文化公司

- 內容:這是一個不為人所知卻充滿戲劇性的故事:非洲,這塊別人眼中的窮酸土地與黑暗國度,早就是中國人眼中的沃土與機會。本書作 者深入非洲發現,中國正悄悄在非洲打造經濟版圖,並將引來全球政治大地震…。非洲,過去是悲觀主義受害者,被西方人放棄的一片大陸地;在北京的施惠下,非 洲有了選擇,如今表現出前 所未有的經濟興旺。僅僅如此,這個經常被占據,同時仍衝突不斷的位置,如今西方人想要再回去。這些冒險的中國人是誰?他們又是到了哪些非洲國家?在那兒從 事什麼?他們成功致勝的祕密又是什麼?中國—非洲,兩個極端不同的世界相遇後又是如何?在人權與環境保護上又得出怎樣的結論?台灣在這有著她多數邦交國的 大陸地上,又得到怎樣的政治發展?

主辦單位:看守台灣協會/台北科技大學環境工程與管理研究所